« Roi Soleil » redirige ici. Pour la comédie musicale, voir Le Roi Soleil.

Louis XIV, dit « le Grand » ou « le Roi-Soleil », né le au château Neuf de Saint-Germain-en-Laye et mort le à Versailles, est un roi de France et de Navarre. Son règne s'étend du — sous la régence de sa mère Anne d'Autriche jusqu'au — à sa mort en . Son règne d’une durée de 72 ans est l'un des plus longs de l'histoire d'Europe et le plus long de l'histoire de France.

Né Louis, surnommé Dieudonné, il monte sur le trône de France au décès de son père, Louis XIII, quelques mois avant son cinquième anniversaire, ce qui fait de lui l'un des plus jeunes rois de France. Il devient ainsi le 64e roi de France, le 44e roi de Navarre et le troisième roi de France issu de la dynastie des Bourbons.

S'il n'aime guère que son principal ministre d'État, Colbert, fasse référence à Richelieu, ministre de Louis XIII et partisan intransigeant de l'autorité royale, il s'inscrit néanmoins dans son projet de construction séculaire d'un absolutisme de droit divin. Usuellement, son règne est divisé en trois parties : la période de sa minorité, troublée par la Fronde, de à , durant laquelle sa mère et le cardinal Mazarin gouvernent ; la période allant de la mort de Mazarin, en , au début des années 1680, pendant laquelle le roi gouverne en arbitrant entre les grands ministres ; la période allant du début des années à sa mort, où le roi gouverne de plus en plus seul, notamment après la mort de Colbert, en , puis de Louvois, en . Cette période est aussi marquée par un retour du roi à la religion, notamment sous l'influence de sa seconde épouse, Madame de Maintenon. Son règne voit la fin des grandes révoltes nobiliaires, parlementaires, protestantes et paysannes qui avaient marqué les décennies précédentes. Le monarque impose l'obéissance à tous les ordres et contrôle les courants d'opinion (y compris littéraires ou religieux) de façon plus prudente que Richelieu.

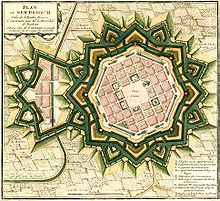

La France est, pendant son règne, le pays le plus peuplé d'Europe, ce qui lui confère une certaine puissance d'autant que, jusque dans les années 1670, l'économie se porte bien grâce notamment au dynamisme économique du pays et à des finances publiques en ordre. Par la diplomatie et la guerre, Louis XIV affirme sa puissance en particulier contre la maison de Habsbourg, dont les possessions encerclent la France. Sa politique du « pré carré » cherche à agrandir et rationaliser les frontières du pays, protégées par la « ceinture de fer » de Vauban, qui fortifie les villes conquises. Cette action lui permet de donner à la France des frontières approchant celles de l'ère contemporaine, avec l'annexion du Roussillon, de la Franche-Comté, de Lille, de l'Alsace et de Strasbourg. Toutefois, les guerres pèsent sur les finances publiques et Louis XIV s'attire la méfiance des autres pays européens, qui s'allient souvent à la fin de son règne pour contrer sa puissance. C'est aussi le moment où, après la Glorieuse Révolution, l'Angleterre commence à affirmer sa puissance, notamment maritime et économique, sous le règne d'un adversaire déterminé de Louis XIV, Guillaume d'Orange.

D'un point de vue religieux, le XVIIe siècle est complexe et ne se limite pas à l'opposition entre catholiques et protestants. Parmi les catholiques, la question de la grâce suscite une forte opposition entre les jésuites et les jansénistes. Louis XIV doit trancher entre les divers courants de pensée religieuse en tenant compte non seulement de ses propres convictions, mais aussi de considérations politiques. Ainsi, s'il fait condamner les jansénistes, c'est aussi parce qu'il se méfie de leur anti-absolutisme. Concernant les protestants, si la révocation de l'édit de Nantes en est généralement bien accueillie en France, les réactions en Europe et à Rome sont plus défavorables. Les relations avec les papes sont en général mauvaises, particulièrement avec Innocent XI. En effet, le roi entend préserver son indépendance et celle de son clergé face à Rome, ce qui ne l'empêche pas de se méfier des gallicans, souvent imprégnés par le jansénisme. À la fin du règne, la querelle du quiétisme entraîne également des tensions avec Rome.

À partir de , Louis XIV dirige son royaume depuis le vaste château de Versailles, dont il a supervisé la construction et dont le style architectural a inspiré d'autres châteaux européens. Sa cour soumet la noblesse, étroitement surveillée, à une étiquette très élaborée. Le prestige culturel s'y affirme grâce au mécénat royal en faveur d'artistes tels que Molière, Racine, Boileau, Lully, Le Brun et Le Nôtre, ce qui favorise l'apogée du classicisme français, qualifié, dès son vivant, de « Grand Siècle », voire de « siècle de Louis XIV ».

Sa fin de règne, difficile, est marquée par l'exode des protestants persécutés, par des revers militaires, par les famines de et de , qui font près de deux millions de morts, par la révolte des Camisards et par les nombreux décès de ses héritiers royaux. Tous ses enfants et petits-enfants dynastes sont morts avant lui, et son successeur, son arrière-petit-fils Louis XV, n'a que 5 ans lorsqu'il meurt. Pourtant, même après la régence assez libérale de Philippe d'Orléans, l'absolutisme perdure, attestant ainsi de la solidité du régime construit.

Après la disparition de Louis XIV, Voltaire s'inspire en partie de lui pour élaborer le concept de despotisme éclairé. Au XIXe siècle, Jules Michelet lui est hostile et insiste sur le côté sombre de son règne (dragonnades, galères, disettes, etc.). Ernest Lavisse sera plus modéré, même si ses manuels scolaires insistent sur le despotisme du roi, et sur certaines décisions tyranniques. Dans la seconde moitié du XXe siècle, Marc Fumaroli considère Louis XIV comme le « saint patron » de la politique culturelle de la Cinquième République en France. Michel de Grèce pointe ses insuffisances, tandis que François Bluche et Jean-Christian Petitfils le réhabilitent.

Enfance, santé et éducation

Naissance de Louis-Dieudonné

Anne d'Autriche et le futur roi Louis

XIV, qui porte une plume au

béguin assorti à sa robe et un tablier richement orné de

broderies et de dentelles.

Fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, Louis est le fruit de l'union des deux dynasties les plus puissantes de ce temps : la maison capétienne de Bourbon et la maison de Habsbourg2.

Au traditionnel titre de Dauphin de Viennois est ajouté à sa naissance celui de Premier fils de France. Intervenue après presque vingt-trois ans de mariage stérile ponctués de plusieurs fausses couches, la naissance inattendue de l'héritier du trône est considérée comme un don du ciel, ce qui lui vaut d'être aussi prénommé Louis-Dieudonné3,n 1 (et non pas -Désiré). Si certains historiens ont avancé que le véritable père est Mazarin, cette hypothèse a été infirmée par un examen ADN4,5. Si l'historien Jean-Christian Petitfils propose la date du 23 ou du , semaine où le couple royal séjournait à Saint-Germain, comme date de la « conception du dauphin »6, d'autres auteurs affirment que le dauphin a été conçu le , dans le palais du Louvren 2 (le tombe d'ailleurs pile neuf mois avant sa naissance, le )7,8.

Pour le roi Louis XIII comme pour la reine (et plus tard leur fils lui-même), cette naissance tant attendue est le fruit de l'intercession faite par le frère Fiacre auprès de Notre-Dame de Grâces auprès de laquelle le religieux réalise trois neuvaines de prières afin d'obtenir « un héritier pour la couronne de France ». Les neuvaines sont dites, par le frère Fiacre du au 9,n 3.

Louis

XIV dans son enfance.

En , la reine prend conscience qu'elle est à nouveau enceinte. Le , le roi et la reine reçoivent officiellement le frère Fiacre pour s'entretenir avec lui sur les visions qu'il dit avoir eu de la Vierge Marie10 et de la promesse mariale d'un héritier pour la couronne. À l'issue de l'entretien, le roi missionne officiellement le religieux pour aller à l'église Notre-Dame-de-Grâces de Cotignac, en son nom, faire une neuvaine de messes pour la bonne naissance du dauphin9,11,12,n 4.

Le , en remerciement à la Vierge pour cet enfant à naître, le roi signe le Vœu de Louis XIII, consacrant le royaume de France à la Vierge Marie, et faisant du un jour férié dans tout le royaume13. En 1644, la reine faisant venir auprès d'elle le frère Fiacre lui dira : « Je n'ai pas perdu de vue la grâce signalée que vous m'avez obtenue de la Sainte Vierge, qui m'a obtenu un fils ». Et à cette occasion, elle lui confie une mission personnelle : porter un présent (à la Vierge Marie) dans le sanctuaire de Cotignac, en remerciement de la naissance de son fils13,9. En 1660, Louis XIV et sa mère se rendront en personne à Cotignac pour y prier et remercier la Vierge14, puis en 1661 et 1667, le roi fera porter des présents à l'église de Cotignac, par le frère Fiacre, en son nom15,n 5. À l'occasion de son passage en Provence (en 1660), le roi et sa mère se rendent en pèlerinage à la grotte de la Sainte-Baume, sur les pas de sainte Marie-Madeleine16.

La naissance de Louisn 6, le 17, est suivie deux ans plus tard par celle de Philippe. La naissance tant espérée d'un dauphin écarte du trône le comploteur impénitent qu'était Gaston d'Orléans, le frère du roi.

Éducation

Louis

XIV en costume de sacre, en 1648.

En plus de ses fonctions ministérielles, Mazarin, parrain de Louis XIV (choisi comme tel par Louis XIII à la mort de Richelieu, le 18), se voit attribuer par la reine, en , la responsabilité de l'éducation du jeune monarque et celle de son frère le duc Philippe d'Orléans (dit « le Petit Monsieur »). L'usage est que les princes élevés par des gouvernantes « passent aux hommes » à l'âge de 7 ans (l'âge de raison à l'époque), pour être confiés aux soins d'un gouverneur assisté d'un sous-gouverneur19. Mazarin devient donc « surintendant au gouvernement et à la conduite de la personne du roi ainsi que de celle de M. le duc d'Anjou », et confie la tâche de gouverneur au maréchal de Villeroy. Le roi et son frère vont souvent à l'hôtel de Villeroy, non loin du Palais-Royal. C'est alors que Louis XIV se lie d'une amitié à vie avec le fils du maréchal, François de Villeroy. Le roi a eu différents précepteurs, notamment l'abbé Péréfixe de Beaumont en et François de La Mothe Le Vayer. À partir de , son meilleur éducateur est sans doute Pierre de La Porte, son premier valet de chambre et celui qui lui fait lecture de récits historiques20. Malgré leurs efforts pour lui prodiguer des cours de latin, d'histoire, de mathématiques, d'italien et de dessin, Louis n'est pas un élève très travailleur. Par contre, suivant l'exemple du grand collectionneur d'art qu'est Mazarin, il se montre très sensible à la peinture, à l'architecture, à la musique et surtout à la danse qui est, à l'époque, une composante essentielle de l'éducation d'un gentilhomme21. Le jeune roi apprend aussi à jouer de la guitare auprès de Francesco Corbetta22.

Louis aurait bénéficié également d'une éducation sexuelle particulière, sa mère ayant demandé à la baronne de Beauvais, surnommée « Cateau la Borgnesse », de le « déniaiser » à sa majorité sexuellen 7.

« Miraculé »

Dans son enfance, Louis XIV échappe à plusieurs reprises à la mort. À 5 ans, il manque de se noyer dans un des bassins du jardin du Palais-Royal. Il est sauvé in extremis. À 9 ans, le , il est atteint de la variole23. Dix jours plus tard, les médecins n'ont plus aucun espoir, mais le jeune Louis se remet « miraculeusement ». À 15 ans, il a une tumeur au sein23. À 17 ans, il souffre de blennoragie23.

L'alerte la plus sérieuse pour le Royaume a lieu le : le roi, à 19 ans, est victime d'une grave intoxication alimentaire (à cause de l'infection des eaux) et de fièvre typhoïde23, diagnostiquée comme un typhus exanthématique, lors de la prise de Bergues dans le Nord. Le , il reçoit les derniers sacrements et la cour commence à préparer la succession. Mais François Guénaut, le médecin d'Anne d'Autriche, lui donne un émétique à base d'antimoine et de vin, qui guérit encore une fois « miraculeusement » le roi. Selon son secrétaire Toussaint Rose, c'est à cette occasion qu'il perd une bonne partie de ses cheveux et se met à porter temporairementn 8 la « perruque à fenêtre », dont les ouvertures laissent passer les quelques mèches qui lui restent25.

Roi de France et de Navarre

Régence d'Anne d'Autriche (1643-1661)

Cassation du testament de Louis XIII

À la mort de son père, Louis-Dieudonné, qui a 4 ans et demi, devient roi sous le nom de Louis XIVn 9. Son père Louis XIII, qui se méfie d'Anne d'Autriche et de son frère le duc d'Orléans — notamment pour avoir participé à des complots contre Richelieu — établit un conseil de régence comprenant, en sus des deux personnes citées, des fidèles de Richelieu, dont Mazarin. Le texte y afférent est enregistré le par le Parlement mais, dès le , Anne d'Autriche se rend avec son fils au Parlement, pour faire casser cette disposition et se faire confier « l'administration, libre, absolue et entière du royaume pendant sa minorité »26, en bref la régence pleine et entière. Elle maintient contre toute attente le cardinal Mazarin en qualité de Premier ministre, en dépit de la désapprobation des cercles politiques français de l'époque, dont beaucoup n'apprécient pas qu'un Italien, fidèle de Richelieu, dirige la France27.

La Régente quitte alors les appartements incommodes du Louvre et s'installe au Palais-Cardinal, légué par Richelieu à Louis XIII, pour profiter du jardin où peuvent jouer le jeune Louis XIV et son frère. Le Palais-Cardinal devient alors le Palais-Royal, où des gouvernantes abandonnent le jeune Louis à leurs femmes de chambre qui cèdent à tous ses caprices, ce qui fera naître la légende, colportée par les Mémoires de Saint-Simon, d'une éducation négligée28.

Épreuve de la Fronde

En 1648, commence une période de forte contestation de l'autorité royale par les parlements et la noblesse, qu'on appelle la Fronde. Un épisode qui marque durablement le monarque. En réaction à ces événements, il s'applique à continuer le travail commencé par Richelieu, qui consiste à affaiblir les membres de la noblesse d'épée en les obligeant à servir comme membres de sa cour et en transférant la réalité du pouvoir à une administration très centralisée dirigée par la noblesse de robe28. Tout commence quand, en , le Parlement de Paris s'oppose aux impôts que veut lever Mazarin29. La Journée des barricades contraint la régente et le roi à s'installer à Rueil-Malmaison30. Si la cour revient assez vite dans la capitale, les exigences des parlementaires, appuyés par le très populaire coadjuteur de Paris, Jean-François Paul de Gondi, obligent Mazarin à envisager un coup de force. En pleine nuit, au début de l'année , la régente et la cour quittent la capitale dans le but de revenir l'assiéger et la remettre à obéissance. L'affaire se complique quand des personnalités de la haute noblesse apportent leur soutien à la Fronde : le prince de Conti, frère du prince de Condén 10, Beaufort, petit-fils d'Henri IV et quelques autres veulent renverser Mazarin. Après quelques mois de siège conduit par Condé, un accord de paix (paix de Rueil) est trouvé, qui voit le triomphe du Parlement de Paris et la défaite de la cour. Toutefois, il s'agit d'une trêve plutôt que d'une paix31.

En -, un renversement d'alliance intervient, Mazarin et la régente se rapprochent du Parlement et des chefs des Grands de la première Fronde et font enfermer Condé, leur ancien allié, et le prince de Conti32. Le , le roi fait sa première communion en l'église Saint-Eustache et entre, alors qu'il n'a que douze ans, au conseil, en 1650. À partir de , se développe la révolte princière, qui oblige Mazarin et la cour à se déplacer en province pour mener des expéditions militaires33. En , Gondi et Beaufort, chefs des Grands de la première Fronde, s'allient au Parlement pour renverser Mazarin, qu'une émeute oblige à s'exiler le . La reine et le jeune Louis essaient de s'enfuir de la capitale mais, alarmés, les Parisiens envahissent le Palais-Royal où loge le roi, désormais prisonnier de la Fronde. Le coadjuteur et le duc d'Orléans vont alors faire subir au roi une humiliation qu'il n'oubliera jamais : en pleine nuit, ils confient au capitaine des Gardes suisses du duc de vérifier de visu qu'il est bien là34.

Le , un lit de justice déclare la majorité du roi (la majorité royale est à treize ans). Tous les Grands du royaume viennent lui rendre hommage, sauf Condé qui, de Guyenne, lève une armée pour marcher sur Paris35. Le , pour éviter d'être à nouveau prisonnière dans Paris, la cour quitte la capitale pour Fontainebleau, puis Bourges, où sont stationnés les quatre mille hommes du maréchal d'Estrée35. Commence alors une guerre civile qui « va contribuer à clarifier les choses »35. Le , Louis XIV autorise Mazarin à revenir en France ; en réaction, le Parlement de Paris, qui a banni le cardinal, met sa tête à prix pour 150 000 livres36.

Début , trois camps se font face : la cour, libérée de la tutelle instaurée par le Parlement en , le Parlement et enfin Condé et les Grands37. Condé va dominer Paris durant la première partie de l'année , en s'appuyant notamment sur le peuple qu'il manipule en partie. Mais il perd des positions en province, tandis que Paris, qui supporte de moins en moins sa tyrannie, le contraint à quitter la ville le avec ses troupes38. Le , Anne d'Autriche et son fils Louis XIV, accompagnés du roi déchu Charles II d'Angleterre, rentrent dans la capitale. L'absolutisme de droit divin commence à se mettre en place. Une lettre que le roi adresse au Parlement permet d'en percevoir la substance :

« Toute autorité Nous appartient. Nous la tenons de Dieu seul sans qu'aucune personne, de quelque condition qu'elle soit, puisse y prétendre […] Les fonctions de justice, des armes, des finances doivent toujours être séparées ; les officiers du Parlement n'ont d'autre pouvoir que celui que Nous avons daigné leur confier pour rendre la justice […] La postérité pourra-t-elle croire que ces officiers ont prétendu présider au gouvernement du royaume, former des conseils et percevoir des impôts, s'arroger enfin la plénitude d'un pouvoir qui n'est due qu'à Nous39 »

Le , Louis XIV, alors âgé de quinze ans, convoque un lit de justice où, rompant avec la tradition, il apparaît en chef militaire avec gardes et tambours. À cette occasion, il proclame une amnistie générale, tout en bannissant de Paris des Grands, des parlementaires ainsi que des serviteurs de la maison de Condé. Quant au Parlement, il lui interdit « de prendre à l'avenir aucune connaissance des affaires de l'État et des finances »40.

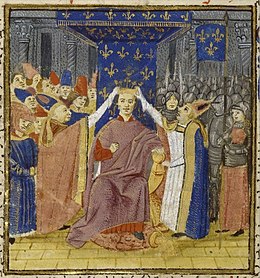

Sacre du roi à Reims

Louis XIV est sacré le en la cathédrale de Reims par Simon Legras, évêque de Soissons. Il laisse les affaires politiques à Mazarin, tandis qu'il continue sa formation militaire auprès de Turenne41.

Mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche

Entrevue de Louis

XIV et de

Philippe IV dans l'

île des Faisans en

. On distingue la fille de

Philippe IV, future reine de France, derrière lui.

Le , les Espagnols acceptent de signer le traité des Pyrénées, qui fixe les frontières entre la France et l'Espagne. De son côté, Louis XIV consent, bon gré mal gré, à respecter une des clauses du traité : épouser l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, fille de Philippe IV, roi d'Espagne, et d'Élisabeth de France42. Les époux sont doublement cousins germains : la reine mère Anne d'Autriche étant la sœur de Philippe IV et Élisabeth de France la sœur de Louis XIII. Ce mariage a cependant pour but de rapprocher la France de l'Espagne. Il a lieu le en l'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz43. Louis ne connaît sa femme que depuis trois jours, celle-ci ne parle pas un mot de français, mais le roi « l'honore » fougueusement devant témoins dès la nuit de noces44. Selon d'autres sources, cette nuit de noces, contrairement à l'usage, n'aurait pas eu de témoin45.

Notons qu'à l'occasion de ce mariage, Marie-Thèrèse doit renoncer à ses droits sur le trône d'Espagne et que Philippe IV d'Espagne, en contrepartie, s'engage à verser « 500 000 écus d'or payables en trois versements ». Il est convenu que si ce paiement n'est pas effectué, la renonciation devient caduque46.

Début de la direction du gouvernement (1661-1680)

Prise de pouvoir à la mort de Mazarin

À la mort de Mazarin, le , la première décision de Louis XIV est de supprimer la fonction de ministre principal et de prendre personnellement le contrôle du gouvernement, dès le 47, par un « coup de majesté ».

La situation financière dégradéen 11, dont l'informe Jean-Baptiste Colbert, et le fort mécontentement des provinces contre la pression sont préoccupants. Les causes en sont la guerre ruineuse contre la maison d'Espagne et les cinq années de Fronde, mais aussi l'enrichissement personnel effréné de Mazarin, dont Colbert lui-même a profité, et celui du surintendant Fouquet. Le , jour de ses 23 ans, le roi fait arrêter Fouquet au grand jour, par d'Artagnan. Il supprime, par la même occasion, le poste de surintendant des finances48.

Les raisons de l'incarcération de Nicolas Fouquet sont nombreuses et vont au-delà d'un problème d'enrichissement. Pour comprendre le problème, il convient de noter que Louis XIV, après la mort de Mazarin, n'est pas pris au sérieux et a besoin de s'affirmer49. Or, précisément, Nicolas Fouquet peut être perçu comme une menace politique : il fait fortifier sa possession de Belle-Île-en-Mer, il cherche à se constituer un réseau de fidèles et n'hésite pas à faire pression sur la mère du roi en soudoyant son confesseur49. Il tente même de corrompre l'amie de Louis XIV, Mademoiselle de La Vallière, pour qu'elle le soutienne, ce qui la choque profondément. Par ailleurs, il est proche des dévots, à un moment où le roi n'adhère pas à cette doctrine. Enfin pour Jean-Christian Petitfils, il convient de prendre en compte la jalousie de Colbert vis-à-vis de Fouquet. Le premier nommé, s'il est un ministre de qualité que les historiens radicaux de la Troisième République ont honoré50, est aussi « un homme brutal... d'une froideur glaciale », à qui Madame de Sévigné a donné le sobriquet « Le Nord »49 et, partant, un adversaire redoutable.

Louis XIV crée une chambre de justice pour examiner les comptes des financiers, dont ceux de Fouquet. En , les juges condamnent Fouquet au bannissement, sentence que le roi commue en emprisonnement à vie à Pignerol49. En juillet , les juges renoncent à poursuivre les fermiers et les traitants (financiers participants à la collecte des impôts) amis de Fouquet, moyennant le versement d'une taxe forfaitaire51. Tout cela permet à l'État de récupérer une centaine de millions de livres52.

Méthode de gouvernement

Le roi gouverne avec divers ministres de confiance : la chancellerie est occupée par Pierre Séguier, puis par Michel Le Tellier, la surintendance des finances est entre les mains de Colbert, le secrétariat d'État à la guerre est confié à Michel Le Tellier, puis à son fils le marquis de Louvois, le secrétariat d'État à la maison royale et au clergé passe aux mains de Henri du Plessis-Guénégaud, jusqu'à la destitution de ce dernier.

Le roi a plusieurs maîtresses, dont les plus notables sont Louise de La Vallière et Madame de Montespan. Cette dernière, qui a en commun avec le roi « le goût du faste et de la grandeur »53, le conseille dans le domaine artistique. Elle soutient Jean-Baptiste Lully, Racine et Boileau. Louis XIV, alors dans la quarantaine, semble pris d'une frénésie sensuelle intense et mène une vie sentimentale peu chrétienne54. Les choses changent au début des années , quand, après la mort de Madame de Fontanges, sous l'influence de Madame de Maintenon, le roi se rapproche de la reine puis, après la mort de sa femme, épouse secrètement Madame de Maintenon. L'affaire des poisons contribue également à cette conversion55.

Les jésuites se succèdent au poste de confesseur royal. Il est d'abord occupé de à par le père Annat, un anti-janséniste farouche attaqué par Pascal dans Les Provinciales, puis par le père Ferrier de à 56, auquel succède le père de la Chaize de à 57,58 et enfin par le père Le Telliern 12.

Guerres pendant le règne

Durant cette période, Louis XIV mène deux guerres. D'abord la guerre de Dévolution (-), provoquée par le non-paiement des sommes dues pour le renoncement de la reine au trône d'Espagne, puis la guerre de Hollande (-). La première se conclut par le traité d'Aix-la-Chapelle (1668), par lequel le royaume de France conserve les places fortes occupées ou fortifiées par les armées françaises pendant la campagne de Flandre, ainsi que leurs dépendances : des villes du comté de Hainaut et la forteresse de Charleroi dans le comté de Namur59. En contrepartie, la France rend à l'Espagne la Franche-Comté, territoire qui lui reviendra dix ans plus tard par le traité de Nimègue (), qui conclut la guerre de Hollande60.

Louis XIV pratique une politique répressive forte envers les Bohémiens. Dans la droite ligne du décret du roi de , l'ordonnance du confirme et ordonne que tous les Bohémiens mâles, dans toutes les provinces du royaume où ils vivent, soient condamnés aux galères à perpétuité, leurs femmes rasées et leurs enfants enfermés dans des hospices61. Les nobles qui leur donnaient asile dans leurs châteaux voient leurs fiefs frappés de confiscation62,63. Ces mesures visent aussi à lutter contre le vagabondage transfrontalier et l'utilisation de mercenaires par certains nobles.

Maturité et période de gloire (1680-1710)

Mutations des années

Vers , le roi revient à une vie privée décente, sous l'influence conjuguée de ses confesseurs, de l'affaire des poisons et de Madame de Maintenon55. L'année est marquée par la mort de Colbert, un de ses principaux ministres et l'« agent de cet absolutisme rationnel qui se développe alors, fruit de la révolution intellectuelle de la première moitié du siècle ». La reine Marie-Thérèse meurt la même année, ce qui permet au roi d'épouser secrètement Madame de Maintenon, lors d'une cérémonie intime qui eut lieu vraisemblablement en (les dates de ou ont aussi été avancées)64. En , la dévotion s'installe en force à la cour64, qui a emménagé à Versailles depuis . En , la révocation de l'édit de Nantes, qui octroyait la liberté religieuse aux protestants français, redore le prestige de Louis XIV vis-à-vis des princes catholiques et lui restitue « sa place parmi les grands chefs de la chrétienté »65,n 13.

Montée de l'absolutisme

Pendant trente ans, jusque vers , le roi gouverne en arbitrant entre ses principaux ministres : Colbert, Le Tellier et Louvois. Leur mort (le dernier, Louvois, décède en ) change la donne. Elle permet au roi de répartir le secrétariat d'État à la guerre entre plusieurs mains, ce qui lui permet de s'impliquer davantage dans le gouvernement quotidien. Saint-Simon note que le roi prend alors plaisir « à s'entourer de « fort jeunes gens » ou d'obscurs commis peu expérimentés, afin de mettre en relief ses capacités personnelles »66. À partir de cette date, il devient à la fois chef d'État et de gouvernement66.

Affaires étrangères

La guerre des Réunions qui, entre et , oppose la France et l'Espagne, se termine par la trêve de Ratisbonne, signée pour permettre à l'empereur Léopold Ier de combattre les Ottomans. De à , la guerre de la Ligue d'Augsbourg oppose Louis XIV, alors allié à l'Empire ottoman et aux jacobites irlandais et écossais, à une large coalition européenne, la ligue d'Augsbourg menée par l'Anglo-Néerlandais Guillaume III, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Léopold Ier, le roi d'Espagne Charles II, Victor-Amédée II de Savoie et de nombreux princes du Saint-Empire romain germanique. Ce conflit se déroule principalement en Europe continentale et dans les mers voisines. En , l'armée française, menée par Villeroy, procède au bombardement de Bruxelles, opération qui suscite l'indignation des capitales européennes67.

Le conflit n'épargne pas le territoire irlandais, où Guillaume III et Jacques II se disputent le contrôle des îles Britanniques. Enfin, ce conflit donne lieu à la première guerre intercoloniale, opposant les colonies anglaises et françaises et leurs alliés amérindiens en Amérique du Nord. Finalement, la guerre aboutit au traité de Ryswick (1697), par lequel la France reconnaît la légitimité de Guillaume d'Orange au trône anglais. Si le souverain anglais sort renforcé de l'épreuve, la France, surveillée par ses voisins de la ligue d'Augsbourg, n'est plus en mesure de dicter sa loi. Globalement, ce traité est mal accueilli en France68. La guerre de Succession d'Espagne, quant à elle, oppose encore la France à quasiment tous ses voisins, à l'exception de l'Espagne. Elle se conclut par les traités d'Utrecht (1713) et le traité de Rastatt (). Ces traités sont écrits en français, qui devient langue diplomatique, situation qui perdurera jusqu'en .

Dernières années (1711-1714)

La fin du règne est assombrie par la perte, entre et , de presque tous ses héritiers légitimes69 et par une santé déclinante. En 1711, le Grand Dauphin, seul fils légitime survivant, décède de la variole à 49 ans70. En 1712, une épidémie de rougeole prive la famille de l'aîné de ses trois petits-fils. Le nouveau dauphin, l'ex-duc de Bourgogne, meurt à 29 ans avec son épouse et son fils de 5 ans (un premier enfant était déjà mort en bas âge en ). Ne survit qu'un petit garçon de deux ans, Louis, sauvé de l'épidémie (et des médecins71) par sa gouvernante72, mais qui reste affaibli : il est le dernier arrière-petit-fils légitime du roi régnant, d'autant plus isolé qu'en 1714, son oncle, le duc de Berry, le plus jeune des petits-fils du roi, meurt sans héritier, des suites d'une chute de cheval. Pour tenter de faire face à un manque d'héritier légitime, Louis XIV décide de renforcer la maison royale en accordant, par un édit du , le droit de succession, « à défaut de tous les princes de sang royal »73, au duc du Maine et au comte de Toulouse, deux fils bâtards légitimés qu'il avait eus de Madame de Montespan. Cette décision viole les lois fondamentales du Royaume, qui ont toujours écarté du trône les enfants bâtards et se heurte à une forte incompréhension74. Il semble que le roi soit prêt à renier les vieilles lois de succession pour écarter du trône et de la régence son neveu Philippe d'Orléans, son successeur potentiel, qu'il trouve paresseux et débauché75.

Mort du roi et succession

Le , aux alentours de 8 h 15 du matin, le roi meurt d'une ischémie aiguë du membre inférieur, causée par une embolie liée à une arythmie complète, compliquée de gangrène76, à l'âge de 76 ans. Il est entouré de ses courtisans. L'agonie a duré plusieurs jours. Sa mort met un terme à un règne de soixante-douze années et cent jours dont cinquante-quatre années de règne effectif.

Le Parlement de Paris casse son testament dès le 76, ouvrant une ère de retour en force des nobles et des parlementaires. Pour la plupart de ses sujets, le souverain vieillissant est devenu une figure de plus en plus lointaine. Le cortège funéraire est même hué ou raillé sur la route de Saint-Denis. Cependant, de nombreuses cours étrangères, même traditionnellement ennemies de la France, ont conscience de la disparition d'un monarque d'exception ; ainsi Frédéric-Guillaume Ier de Prusse n'a besoin de donner aucune précision de nom lorsqu'il annonce solennellement à son entourage : « Messieurs, le roi est mort »77.

Le corps de Louis XIV est déposé dans le caveau des Bourbons, dans la crypte de la basilique Saint-Denisn 14. Son cercueil est profané le et son corps jeté dans une fosse commune attenante à la basilique, vers le nord78.

Au XIXe siècle, Louis-Philippe Ier commande un monument dans la chapelle commémorative des Bourbons à Saint-Denis, en -. L'architecte François Debret est chargé de concevoir un cénotaphe, en remployant plusieurs sculptures d'origines diverses : un médaillon central représentant un portrait du roi de profil, réalisé par l'atelier du sculpteur Girardon au XVIIe siècle, mais dont l'auteur précis n'est pas connu, entouré de deux figures de Vertus sculptées par Le Sueur et provenant du tombeau de Guillaume du Vair, évêque-comte de Lisieux, et surmonté d'un ange sculpté par Jacques Bousseau au XVIIIe siècle, provenant de l'église de Picpus. De part et d'autre de cet ensemble de sculptures sont placées quatre colonnes en marbre rouge provenant de l'église Saint-Landry, et des bas-reliefs provenant du tombeau de Louis de Cossé à l'église du couvent des Célestins de Paris (les génies funéraires provenant du même tombeau ont été déplacés par Viollet-le-Duc au musée du Louvre)79.

Figure de l'absolutisme à la française

Louis

XIV en

par

Charles Le Brun. À 23 ans, il décide de prendre réellement le pouvoir en devenant monarque absolu.

Sous Louis XIV, parfois appelé le Roi-Soleil (appellation tardive qui remonte à la monarchie de Juillet, même si le roi prend cet emblème lors de la fête du Grand Carrousel, le 80), la monarchie devient absolue de droit divin. La légende raconte qu'il aurait alors dit aux parlementaires réticents le célèbre mot « L'État, c'est moi ! », mais le fait est erroné. En réalité, Louis XIV se dissocie de l'État, dont il se définit lui-même comme étant seulement le premier serviteur81,82. D'ailleurs, sur son lit de mort, il déclare en : « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours »83. Pourtant la phrase « l'État, c'est moi » résume l'idée que ses contemporains se sont fait du roi et de ses réformes centralisatrices. D'un point de vue plus philosophique, pour les théoriciens de l'absolutisme du XVIIe siècle français, imprégnés de néoplatonisme, cette formule signifie que l'intérêt du roi n'est pas seulement le sien propre, mais aussi celui du pays qu'il sert et qu'il représente. Bossuet note à ce propos : « le roi n'est pas né pour lui-même, mais pour le public »84.

Pratique de l'absolutisme

Pensée absolutiste

Les Mémoires pour l'instruction du dauphin donnent un aperçu de la pensée de Louis XIV sur l'absolutisme. Le livre n'a pas été écrit directement par le roi. Il a été « pour partie dicté au président Octave de Prérigny puis à Paul Pellisson85 », tandis que pour l'autre partie, le roi a juste indiqué en note ce qu'il voulait voir dans le livre. Si ces Mémoires constituent un ensemble assez disparate « de tableaux militaires et de pensées sans autre fil conducteur que la chronologie86 », il a malgré tout permis de donner à Louis XIV « la figure du roi-écrivain » que Voltaire a reprise et amplifiée, en faisant de Louis XIV un roi-philosophe platonicien précurseur du despotisme éclairé87. Si l'on considère le texte en lui-même, il est fortement imprégné, comme l'est d'ailleurs la société cultivée du Grand Siècle88, de pensée néo-stoïcienne.

Ce livre montre bien l'attrait de Louis XIV pour la concentration du pouvoir. Chez lui, le pouvoir est d'abord synonyme de liberté d'action tant face aux ministres qu'à tout autre corps constitué. La pensée de Louis XIV, proche ici de celle de Richelieu, est résumée par la formule « Quand on a l'État en vue, on travaille pour soi », formule qui s'oppose à la pensée de Thomas Hobbes qui met plus l'accent sur le peuple et la multitude89. Toutefois, chez Louis XIV, la liberté est limitée par des thématiques stoïciennes : la nécessité de résister aux passions, la volonté de se dépasser, l'idée d'« équilibre tranquille (l’euthymia d'un Sénèque90) ». Dans ses Mémoires, Louis XIV note :

« C'est qu'en ces accidents qui nous piquent vivement et jusqu'au fond du cœur, il faut garder un milieu entre la sagesse timide et le ressentiment emporté, tâchant pour ainsi dire, d'imaginer pour nous-même ce que nous conseillons à un autre en pareil cas. Car, quelque effort que nous fassions pour parvenir à ce point de tranquillité, notre propre passion, qui nous presse et nous sollicite au contraire, gagne assez sur nous pour nous empêcher de raisonner avec trop de froideur et d'indifférencen 15. »

Atteindre cet équilibre suppose un combat contre soi-même. Louis XIV remarque, « il faut se garder contre soi-même, prendre garde à son inclinaison et être toujours en garde contre son naturel »n 16. Pour atteindre cette sagesse, il recommande l'introspection : « il est utile […] de se remettre de temps en temps devant les yeux les vérités dont nous sommes persuadés »n 17. Dans le cas du dirigeant, il ne faut pas seulement bien se connaître, il faut également bien connaître les autres : « Cette maxime qui dit que pour être sage il suffit de se bien connaître soi-même, est bonne pour les particuliers ; mais le souverain, pour être habile et bien servi, est obligé de connaître tous ceux qui peuvent être à la portée de la vue »n 18.

Droit divin

Lors du sacre de Reims, le roi « est placé à la tête du corps mystique du royaume » et devient, au terme d'un processus commencé sous Philippe le Bel, le chef de l'Église de France94. Le roi est le lieutenant de Dieu dans son pays et, d'une certaine façon, ne dépend que de lui. Dans son livre Mémoires pour l'instruction du dauphin, il note « Celui qui a donné des rois aux hommes a voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à Lui seul le droit d'examiner leur conduite »95. Chez Louis XIV, la relation à Dieu est première, son pouvoir venant directement de Lui. Il n'est pas d'abord humain (de jure humano) comme chez Francisco Suárez et Robert Bellarmin96. Chez le Grand roi, la relation à Dieu ne doit pas être seulement « utilitaire ». Il déclare au dauphin « Gardez-vous bien, mon fils, je vous en conjure, de n'avoir de la religion que cette vue d'intérêt, très mauvaise quand elle est seule, mais qui d'ailleurs ne vous réussirait pas, parce que l'artifice se dément toujours et ne produit pas longtemps les mêmes effets que la vérité »97.

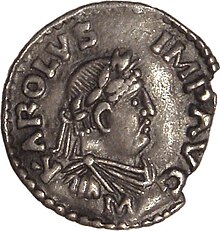

Louis XIV est particulièrement attaché à trois hommes de Dieu : David, Charlemagne et Saint Louis. Il expose le tableau David jouant de la harpe dans son appartement à Versailles. Charlemagne est représenté aux Invalides et à la chapelle royale de Versailles. Enfin, il fait déposer au Château de Versailles des reliques de Saint Louis. Par contre, il n'aime guère être comparé à Constantin Ier (empereur romain) et fait transformer la statue équestre que Le Bernin a réalisée de lui en Constantin, en statue équestre de Louis XIV sous les traits de Marcus Curtius96.

Pratique modérée de l'absolutisme

Contrairement à la vision de Bossuet qui tend à assimiler le roi à Dieu, Louis XIV ne se considère que comme le lieutenant de Dieu pour ce qui concerne la France98. À ce titre, il se voit comme l'égal du pape et de l'empereur. Dieu est pour lui un dieu vengeur, ce n'est pas le Dieu de douceur que commence à promouvoir François de Sales. C'est un Dieu qui, par l'intermédiaire de sa Providence, peut châtier de façon immanente ceux qui s'opposent à lui. En ce sens, la peur de Dieu vient limiter l'absolutisme99.

Même chez Bossuet - un pro-absolutiste pour qui « Le prince ne doit rendre compte à personne de ce qu'il ordonne » - le pouvoir royal a des limites. Dans son livre Politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, il écrit : « Les rois ne sont pas pour cela affranchis des lois ». En effet, la voie que doit suivre le roi est pour ainsi dire balisée : « Les rois doivent respecter leur propre puissance et ne l'employer qu'au bien public », « le prince n'est pas né pour lui-même mais pour le public », « Le prince doit pourvoir aux besoins du peuple »100.

Louis XIV est plus politique et plus pragmatique que les grands ministres qui l'assistent pendant la première partie de son règne. Il se méfie d'ailleurs de leur absolutisme pré-technocratique. Parlant d'eux, il note en substance : « nous n'avons pas affaire à des anges mais à des hommes à qui le pouvoir excessif donne presque toujours à la fin quelque tentation d'en user »101. À cet égard, il reproche à Colbert ses références répétées au cardinal de Richelieu101. Cette pratique modérée est aussi visible chez les intendants qui recherchent le consensus avec les territoires dont ils ont la charge102. Mais cette modération a son revers. Ne voulant pas recommencer les erreurs de la Fronde, Louis XIV est amené à composer avec les institutions traditionnelles, ce qui a pour conséquence d'empêcher une modernisation en profondeur du pays et de laisser se maintenir nombre « d'institutions désuètes et parasitaires »103. Par exemple, si les magistrats doivent « rigoureusement se tenir à l'écart des zones sensibles de la politique royale comme la diplomatie, la guerre, la fiscalité ou les grâces », le corps de la magistrature n'est ni réformé, ni restructuré : au contraire, il est renforcé dans ses prérogatives103. De même, alors qu'il veut rationaliser l'administration, les besoins financiers le poussent à vendre des offices, de sorte que, pour Roland Mousnier, la « monarchie est tempérée par la vénalité des offices »104. Notons ici que, si pour Mousnier, malgré tout, Louis XIV est un révolutionnaire i.e un homme de changement, de réformes profondes, Roger Mettan dans Power and Factions in Louis XIV's France (1988) et Peter Campbell dans son Louis XIV (1994), le voient comme un homme dépourvu d'idée réformatrice105.

La cour comme instrument de l'absolutisme

La cour permet de domestiquer la noblesse106. Certes, elle n'attire que de 4 000 à 5 000 nobles, mais il s'agit des personnages les plus en vue du royaume. Revenus sur leur terre, ceux-ci imitent le modèle versaillais et répandent les règles du bon goût106. Par ailleurs, la cour permet de surveiller les Grands et le roi prend bien soin d'être informé de tout107. L'étiquette assez subtile qui la régit lui permet d'arbitrer les conflits et de répandre une certaine discipline. Enfin, la cour lui fournit un vivier où sélectionner le personnel de l'administration civile et militaire108. Des règles de préséance byzantines renforcent l'autorité du roi en le laissant maître de décider ce qui doit être, tandis que s'installe une liturgie royale qui contribue à l'affirmation de son pouvoir divin109.

Oppositions à l'absolutisme durant la Fronde

Pour Michel Pernot, « La Fronde, tout bien pesé, est la conjonction de deux faits majeurs : d'une part l'affaiblissement de l'autorité royale pendant la minorité de Louis XIV ; d'autre part la réaction brutale de la société française à l'État moderne voulu par Louis XIII et Richelieu110 ». La grande noblesse, comme les petite et moyenne noblesses et les Parlements, ont des objections à avancer à la monarchie absolue, telle qu'elle se constitue. La grande noblesse est divisée par les ambitions de ses membres qui n'ont guère l'intention de partager le pouvoir et n'hésiteront d'ailleurs pas à combattre les petite et moyenne noblesses111. Celle-ci vise à « instaurer en France la monarchie mixte ou Ständestaat, en donnant le premier rôle dans le royaume aux États généraux ». En cela, elle s'oppose aux Grands qui veulent surtout garder une influence forte dans les instances principales de l'État — en y siégeant eux-mêmes ou en y faisant siéger des fidèles — et aux Parlements qui ne veulent surtout pas entendre parler des États généraux112.

Le Parlement n'est absolument pas un parlement au sens moderne. Il s'agit de « tribunaux d'appel jugeant en dernier ressort »26. Les parlementaires sont propriétaires de leur charge, qu'ils peuvent transmettre à leur héritier moyennant le paiement d'une taxe appelée la paulette113. Les lois, ordonnances, édits et déclarations doivent être enregistrés avant d'être publiés et appliqués. À cette occasion, les parlementaires peuvent émettre des objections ou « remontrances » quant au contenu, lorsqu'ils pensent que les lois fondamentales du royaume ne sont pas respectées. Pour faire plier le Parlement, le roi peut adresser une lettre de jussion, à laquelle le Parlement peut répliquer par des remontrances réitérées. Si le désaccord persiste, le roi peut utiliser la procédure du lit de justice et imposer sa décision114. Les magistrats aspirent à « rivaliser avec le gouvernement dans les affaires politiques »115 et ce d'autant plus que, au même titre que le conseil du roi, ils émettent des arrêts. De nombreux magistrats sont opposés à l'absolutisme. Pour eux, le roi ne doit utiliser que sa « puissance réglée, c'est-à-dire limitée à la seule légitime »116. Lors du lit de justice du , l'avocat général Omer Talon demande à la régente « de nourrir et élever sans entrave sa majesté dans l'observation des lois fondamentales et dans le rétablissement de l'autorité que doit avoir cette compagnie (c'est du Parlement qu'il s'agit), anéantie et comme dissipée depuis quelques années, sous le ministère du Cardinal de Richelieu »116.

Oppositions à l'absolutisme après la Fronde

La crise financière du milieu des années soixante-dix est accompagnée d'une forte hausse de la fiscalité, autant par l'augmentation des taux que par la création de nouveaux impôts. Cela entraîne des révoltes dans le Bordelais et surtout en Bretagne (révolte du papier timbré), où les forces armées doivent rétablir l'ordre117. Le Languedoc et la Guyenne connaissent une conspiration animée par Jean-François de Paule, seigneur de Sardan, soutenu par Guillaume d'Orange. Cette conspiration est assez vite étouffée118. Toutefois, si l'on considère qu'en France les révoltes ont de tout temps été chose courante, force est de constater qu'elles sont rares sous le règne de Louis XIV. Cela tient pour beaucoup au fait que, contrairement à ce qui s'est passé durant la Fronde, elles ne reçoivent que peu de soutien de la noblesse — en dehors du complot de Latréaumont — car celle-ci est employée dans les armées du roi ou occupée à la cour. Par ailleurs, le roi dispose d'une force armée qu'il peut déployer rapidement et la répression est rigoureuse119. Malgré cela le poids de l'opinion publique reste fort. En , période de famine et de défaite militaire, elle contraint le monarque à se séparer de son secrétaire d'État à la Guerre, Michel Chamillart120.

Gouvernement royal

Obéissance des Provinces et des Parlements

Moulage du contre-sceau du grand sceau de Louis

XIV, roi de France.

Archives nationales SC-D116bis.

Le roi se fait très tôt obéir par les Provinces : en réponse aux révoltes de la Provence (Marseille en particulier), le jeune Louis XIV envoie le duc de Mercœur pour réduire la résistance et réprimer les rebelles. Le , le roi étant entré dans la ville par une brèche ouverte dans les remparts, il change le régime municipal et soumet le Parlement d'Aix. Les mouvements de contestation en Normandie et en Anjou se terminent en . Malgré le déploiement de force, l'obéissance est « plus acceptée qu'imposée »121,122.

Le jeune souverain impose son autorité aux Parlements. Dès , il impressionne les parlementaires en intervenant, en costume de chasse et le fouet à la main, pour faire cesser une délibération. Le pouvoir des Parlements est diminué par la mise en place de lits de justice sans la présence du roi, ainsi que par la perte de leur titre de « cour souveraine » en , et par la limitation, en , de leur droit de remontrance123.

Réorganisation administrative et financière

La première partie du règne de Louis XIV est marquée par de grandes réformes administratives et surtout par une meilleure répartition de la fiscalité. Les douze premières années voient le pays en paix retrouver une relative prospérité124. On passe progressivement d'une monarchie judiciaire (où la principale fonction du roi est de rendre justice) à une monarchie administrative (le roi est à la tête de l'administration) ; de grandes ordonnances administratives accentuent le pouvoir royal : les terres sans seigneur deviennent terres royales, ce qui permet la réorganisation fiscale et celle des droits locaux. Le roi crée le Code Louis en 1667, stabilisant la procédure civile, l'ordonnance criminelle en , l'ordonnance sur le fait des eaux et forêts (étape cruciale de la réorganisation des Eaux et Forêts) et l'édit sur les classes de la Marine en , l'ordonnance de commerce en …

Le conseil royal est divisé en plusieurs conseils, d'importance et de rôles divers. Le Conseil d'en haut traite des affaires les plus graves ; le Conseil des dépêches, de l'administration provinciale ; le Conseil des finances, des finances comme son nom l'indique ; le Conseil des parties, des causes judiciaires ; le Conseil du commerce, des affaires commerciales et enfin le Conseil des consciences est chargé des religions catholique et protestante125. Louis XIV ne veut pas qu'il y ait des princes de sang ni de duc aux conseils, se souvenant des problèmes rencontrés lors de la Fronde lorsqu'ils siégeaient à ces conseils126. Les décisions du roi sont préparées dans un certain secret. Les édits sont rapidement enregistrés par les Parlements, puis rendus publics dans les provinces où les intendants, ses administrateurs, prennent de plus en plus le pas sur les gouverneurs, issus de la noblesse d'épée126.

| Conseil du roi ou étroit, il se compose de trois Conseils |

Rôles |

| Conseil d'En-haut

Composé de ministres d'État que seul le roi peut convoquer

|

Vrai gouvernement, il traite les plus hautes affaires politiques et diplomatiques. Il se réunit trois fois par semaine127. |

| Conseil des finances ou royal

Contrôleur général, deux ou trois intendants des finances

|

Il a repris les affaires de la surintendance. Il comprend le roi, un chef du conseil et trois conseillers, dont un intendant des finances. Il établit le budget, dresse les baux de fermes, répartit la taille. Il se réunit trois fois par semaine127. |

| Conseil des dépêches

Les quatre secrétaires d'État

|

Étudie les rapports des intendants et des gouverneurs et en établit les réponses127. |

| Les autres conseils |

Rôles |

| Conseil des parties ou privé

30 conseillers d'État, 98 maîtres des requêtes

|

Haute Cour de justice, questions administratives. Le roi n'y assiste presque jamais, laissant la présidence au Chancelier128. |

| Conseil du commerce

12 négociants élus, 6 officiers

|

Vie économique. Existence éphémère -, n'a réellement fonctionné que trois ou quatre ans129. Il sera remplacé en par un bureau du commerce, simple commission du conseil privé qui préparera l'édit de permettant aux nobles de pratiquer le commerce en gros sans déroger126. |

| Conseil de conscience, présidé par le roi

Confesseur du roi, archevêque de Paris, et un ou deux prélats

|

Questions religieuses et nominations aux bénéfices vacants130. |

| Les Ministres |

Rôles |

| Le Chancelier (inamovible) |

Justice |

| Le contrôleur général des finances (amovible) Charge créée en |

Grand administrateur de la vie financière et économique |

Les quatre secrétaires d'État (amovibles)

- des Affaires étrangères

- de la Guerre

- de la Marine

- de la Maison du roi

|

Ils se partagent aussi la France en quatre secteurs, où ils exercent les fonctions de ministre de l'intérieur, de même que le contrôleur général des finances. |

À partir de la création du Conseil royal des finances () les finances, dirigées désormais par un contrôleur général, en l'occurrence Colbert, supplantent la justice en tant que première préoccupation du Conseil d'en haut. Celui qui aurait normalement dû être chargé de la justice, le chancelier François-Michel Le Tellier de Louvois, finit lui-même par délaisser la justice pour se consacrer essentiellement aux affaires de guerre. Au fil du temps, deux clans dans l'administration se constituent, rivalisent et cohabitent. Le clan Colbert gère tout ce qui touche à l'économie, la politique étrangère, la marine et la culture, alors que le clan Le Tellier-Louvois a la mainmise sur la Défense131. Le roi fait ainsi sienne la devise « diviser pour mieux régner ».

Jusqu'en 1671, alors que s'amorcent les préparatifs de la guerre de Hollande, le clan Colbert domine. Cependant, les réticences de Colbert, à nouveau résistant devant de grandes dépenses, commencent à le discréditer aux yeux du roi. De plus, l'écart d'âge entre Colbert (52 ans à l'époque) et le roi (33 ans) pousse presque naturellement le souverain à se rapprocher de Louvois, qui n'a que 30 ans et la même passion : la guerre. Jusqu'en , c'est le clan Louvois qui est le plus influent. En , Louis II Phélypeaux de Pontchartrain, nommé contrôleur général avant de devenir secrétaire d'État (1690), s'impose à la première place. En , il est élevé à la dignité de chancelier, tandis que son fils Jérôme lui succède132.

En , la fonction publique ne compte que 800 membres appointés (membres des conseils, secrétaires d'État, conseillers d'État, maîtres des requêtes et commis) alors qu'elle compte 45 780 officiers de finance, de justice et de police propriétaires de leur charge133.

Relations avec Paris

Le jeune roi se méfie de Paris, une ville qu'il a vu se révolter et qu'il ne quitte pour Versailles qu'en . La ville est perçue comme une concentration dangereuse d'épidémies, d'incendies, d'inondations, d'encombrements et désordres de tout genre134. Elle attire des individus qui espèrent vivre mieux auprès des riches : escrocs, brigands, voleurs, mendiants, infirmes, hors-la-loi, paysans sans terre et autres déshérités135. La Cour des Miracles, le plus célèbre de ses ghettos incontrôlables, compterait 30 000 individus, soit 6 % de la population parisienne.

L'édit de fondation de l'hôpital général de Paris (), dit de « Grand Renfermement », a pour objet d'éradiquer la mendicité, le vagabondage et la prostitution. Conçu sur le modèle de l'hospice de la Charité établi en à Lyon, il est desservi par la compagnie du Saint-Sacrement en trois établissements (la Salpêtrière, Bicêtre et Sainte-Pélagie). Mais, en dépit des peines et des expulsions prévues pour ceux qui ne regagnent pas l'hôpital, cette mesure, qui horrifie Vincent de Paul, est un échec, faute d'effectifs suffisants pour la faire appliquer. De plus, la police est disséminée en différentes factions qui rivalisent entre elles. La situation, mal maîtrisée, empire et « on rapporte que le roi n'en dort plus la nuit ».

Le Colbert nomme l'un de ses proches, La Reynie à la charge de la lieutenance générale de police qui vient d'être créée136. Intègre et travailleur, La Reynie a déjà participé au conseil de réforme de la justice. L'ordonnance civile de Saint-Germain-en-Laye () organise un contrôle précis des affaires intérieures. Elle vise une approche globale de la criminalité, notamment en fusionnant les quatre services de police de Paris. Les attributions de La Reynie, nommé en Lieutenant général de police, sont étendues : maintien de l'ordre public et des bonnes mœurs, ravitaillement, salubrité (ébouage, pavage des rues, fontaines d'eau, etc.), sécurité (rondes, éclairage des rues par des lanternes, lutte contre la délinquance et les incendies, liquidation des « zones de non-droit »… Son service a la confiance du gouvernement royal, et s'occupe donc également des grandes et petites affaires criminelles dans lesquelles de hauts aristocrates pourraient être mêlés : complot de Latréaumont (1674), affaire des poisons (1679-1682), etc.134.

La Reynie s'acquitte de cette tâche épuisante avec intelligence pendant 30 ans, jusqu'en et instaure à Paris une « sécurité inconnue »137. Mais peu avant son retrait, la situation commence à se dégrader. Le marquis d'Argenson, qui lui succède, est un homme rigoureux et sévère qui entreprend une intransigeante remise en ordre, l'administration royale se faisant plus répressive. Il instaure une sorte de police secrète d'État, qui semble servir les intérêts des puissants et accentuer le despotisme d'un règne vieillissant. Ses services lui valent, en , lors de la Régence, la place enviée de garde des Sceaux138.

Homme de guerre

Louis

XIV représenté en chef des armées par Hyacinthe Rigaud en

.

Louis XIV a consacré près de trente-trois ans de règne sur cinquante-quatre à faire la guerre. Sur son lit de mort, il confesse au futur Louis XV « j'ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l'ai soutenue par vanité »139. De fait, les dépenses militaires, notamment en temps de guerre, ont accaparé la part la plus importante du budget de l'État (jusqu'à près de 80 % en )140. Il reçoit une formation militaire poussée sous la conduite de Turenne. À vingt ans, il participe à la bataille des Dunes à Dunkerque (), où ses troupes, conduites par Turenne, remportent une victoire décisive contre Condé et l'Espagne141.

Réorganisation de l'armée

La réorganisation de l'armée est rendue possible par celle des finances. Si Colbert a réformé les finances, c'est Michel Le Tellier puis son fils, le marquis de Louvois, qui aident le roi à réformer l'armée. Les réformes portent notamment sur l'unification des soldes, la création de l'hôtel des Invalides (1670) et la réforme du recrutement142. Cela a pour effet de réduire le taux de désertions et d'augmenter le niveau de vie du personnel militaire. Le roi charge également Vauban de construire une ceinture de fortifications autour du territoire (politique du pré carré)143. Au total, au cœur de son règne, le Royaume dispose d'une armée de 200 000 hommes, ce qui en fait de loin la première armée d'Europe, capable de tenir tête à des coalitions rassemblant de nombreux pays européens144. Lors de la guerre de Hollande (1672-1678), l'armée aligne environ 250 000 hommes, elle en aligne 400 000 lors des guerres de Neuf Ans (1688-1696) et de Succession d'Espagne (1701-1714)145. Le financement des armées en campagne est assuré, pour environ un quart, par les contributions payées par les territoires étrangers où elles interviennent146.

Marine

À la mort de Mazarin, en , la marine royale, ses ports et ses arsenaux sont en piteux état147. Seule une dizaine de vaisseaux de ligne est en état de fonctionnement, alors que la marine anglaise en compte 157, dont la moitié sont des vaisseaux importants, embarquant de 30 à 100 canons. Pour sa part, la flotte de la république des Provinces-Unies compte 84 vaisseaux.

Contrairement à une idée très répandue, Louis XIV s'intéresse personnellement aux questions navales et contribue avec Colbert à l'essor de la marine de guerre française148. Le , il crée le titre de secrétaire d'État à la Marine et nomme officiellement Colbert premier titulaire du poste149. Malgré tout, pour le roi, le plus important in fine n'est pas la mer, mais la terre, car c'est là, selon lui, qu'on acquiert la grandeur150.

Colbert et son fils vont mobiliser des ressources humaines, financières et logistiques sans précédent, permettant de créer presque ex nihilo une puissance militaire navale de premier rang. À la mort du ministre, en , la « Royale » compte 112 vaisseaux et dépasse de quarante-cinq unités la Royal Navy148, mais les officiers, du fait de la relative jeunesse de la flotte, manquent souvent d'expérience151.

Si la marine intervient dans les conflits et joue un rôle important dans les tentatives de restaurer Jacques II d'Angleterre, elle est aussi utilisée dans la lutte contre les barbaresques. Si l'expédition de Djidjelli de , destinée à mettre fin au piratage des barbaresques en Méditerranée, se solde par un échec cuisant152, les expéditions de et de de l'escadre d'Abraham Duquesne permettent de détruire de nombreux navires dans la baie d'Alger153.

Guerres menées

Louis XIV engage le royaume dans une multitude de guerres et batailles :

Guerres de Louis XIV

| |

Date | Allié(s) | Ennemi(s) | Casus belli | Issue |

| Guerre de Dévolution |

1667-1668 |

Aucun |

Espagne,

À partir de : Angleterre, Provinces-Unies, Suède |

Non-paiement à la France de la dot de l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. |

Traité d'Aix-la-Chapelle (1668) |

|---|

| Guerre de Hollande |

- |

Angleterre, Suède, Électorat de Cologne, Principauté épiscopale de Münster |

Provinces-Unies, Saint-Empire, Espagne, Brandebourg, Danemark-Norvège |

Après la guerre de Dévolution, Louis XIV croit devoir se débarrasser de la Triple-Alliance de La Haye, et surtout des Provinces-Unies s'il veut continuer à conquérir les territoires espagnols. |

Traité de Nimègue et Traité de Westminster |

|---|

| Guerre des Réunions |

- |

Aucun |

Espagne |

La France exige les territoires ruraux des alentours des villes conquises lors des guerres de Dévolution et de Hollande, ainsi que le dicte la coutume. |

Victoire française et Trêve de Ratisbonne |

|---|

| Guerre de la Ligue d'Augsbourg |

- |

Jacobites, Empire ottoman |

Ligue d'Augsbourg : Provinces-Unies, Angleterre, Saint-Empire, Savoie, Espagne, Suède (jusqu'en ), Portugal, Écosse |

Dans le cadre de sa politique des Réunions,Louis XIV prend possession de divers territoires, dont Strasbourg et les Trois-Évêchés. |

Traités de Ryswick : Louis XIV reconnaît Guillaume III d'Orange comme roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. |

|---|

| Guerre de Succession d'Espagne |

1701-1714 |

Espagne, Électorat de Bavière, Électorat de Cologne |

Provinces-Unies, Angleterre, Saint-Empire, Savoie, Portugal, Autriche, Prusse, Aragon, camisards |

Louis XIV accepte le testament de Charles II d'Espagne, qui fait du duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV et de l'infante d'Espagne, le roi d'Espagne. |

Traité d'Utrecht : Philippe d'Anjou est reconnu comme roi d'Espagne mais renonce à ses droits de succession au trône de France.

Traité de Rastatt : signé entre le Royaume de France et l'Archiduché d'Autriche |

|---|

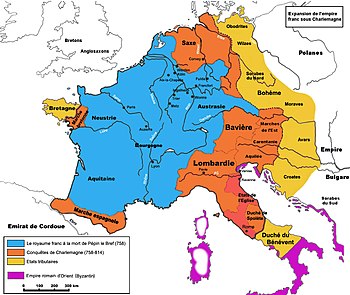

Ces guerres agrandissent considérablement le territoire : sous le règne de Louis XIV, la France conquiert la Haute-Alsace, Metz, Toul, Verdun, le Roussillon, l'Artois, la Flandre française, Cambrai, le comté de Bourgogne, la Sarre, le Hainaut et la Basse-Alsace. Toutefois, revers de la médaille, cette politique pousse les autres pays européens, inquiets de cette volonté de puissance, à s'allier de plus en plus souvent contre la France. Si celle-ci reste puissante sur le continent, elle est donc relativement isolée, tandis que l'Angleterre connaît une prospérité économique croissante et qu'un sentiment national commence à poindre en Allemagne154.

Politique étrangère

Territoire sous règne français et conquêtes de à .

Possessions des Habsbourg en 1556.

Louis XIV poursuit d'abord la stratégie de ses prédécesseurs depuis François Ier pour dégager la France de l'encerclement hégémonique des Habsbourg en Europe, en menant une guerre continuelle contre l'Espagne, en particulier sur le front des Flandres. Toutefois, les guerres d'après les traités de Westphalie s'inscrivent dans un cadre différent. La France est alors perçue comme une menace par les autres pays et doit faire face à deux nouvelles puissances montantes : l'Angleterre protestante et les Habsbourg d'Autriche.

Domaine réservé du roi

La politique étrangère est un domaine où le monarque s'implique personnellement. Il écrit dans ses mémoires : « On me vit traiter immédiatement avec les ministres étrangers, recevoir les dépêches, faire moi-même une partie des réponses et donner à mes secrétaires la substance des autres »155. Un des grands moteurs de la politique étrangère de Louis XIV est la recherche de la gloire. Pour lui, la gloire n'est pas seulement une question d'amour-propre, mais tient aussi au désir de s'inscrire dans la lignée des hommes dont le souvenir perdure à travers les siècles. Un de ses premiers objectifs est de protéger le territoire national, le pré carré de Vauban156. Le problème est que cette politique est vue, notamment après quand la puissance de la France s'affirme, comme une menace par les autres pays européens156.

Pour mener cette politique, le roi s'entoure de collaborateurs de talent, tels Hugues de Lionne (1656-1671), puis Arnauld de Pomponne (1672-1679), auquel succède Charles Colbert de Croissy (1679-1691), plus brutal et plus cynique, avant que Pomponne ne revienne en , lorsqu'une politique plus accommodante est jugée nécessaire. Le dernier responsable des affaires étrangères, Jean-Baptiste Colbert de Torcy, fils de Colbert, est considéré par Jean-Christian Petitfils comme « un des plus brillants ministres des affaires étrangères de l'ancien régime »157.

La France dispose alors de quinze ambassadeurs, quinze envoyés et deux résidents dont certains sont d'excellents négociateurs. Autour d'eux gravitent des négociateurs officieux et des agents secrets parmi lesquels un certain nombre de femmes, telles la baronne de Sack, Madame de Blau ainsi que Louise de Keroual, qui devient la maîtresse de Charles II (roi d'Angleterre)158,159. L'arme financière est aussi utilisée : bijoux offerts aux femmes ou maîtresses de puissants, attribution de pensions, etc. Deux ecclésiastiques, Guillaume-Egon de Fürstenberg, qui devint abbé de Saint-Germain-des-Prés, et son frère160, figurent en tête de liste des pensionnés.

Si le roi est d'abord préoccupé par les affaires européennes, il s'intéresse également aux colonies françaises en Amérique, sans négliger l'Asie et l'Afrique. En , il envoie des jésuites français auprès de l'empereur chinois et amorce ainsi les relations sino-françaises161. Après avoir reçu en 1701 une lettre du négus Iyasou Ier d'Éthiopie à la suite du périple de Jacques-Charles Poncet, il envoie une ambassade sous la conduite de Lenoir Du Roule dans l'espoir de nouer des relations diplomatiques. Ce dernier et ses compagnons sont cependant massacrés en 1705 à Sennar162.

Alliance traditionnelle contre les Habsbourg (1643-1672)

Dans un premier temps, pour se dégager de l'encerclement des Habsbourg, le jeune Louis XIV avec son ministre Mazarin fait alliance avec les principales puissances protestantes, reprenant ainsi la politique de ses deux prédécesseurs et de Richelieu.

Cette guerre franco-espagnole connaît plusieurs phases. Quand le règne débute, la France soutient directement les puissances protestantes contre les Habsbourg, notamment lors de la guerre de Trente Ans. Les traités de Westphalie signés en voient le triomphe du dessein européen de Richelieu163. L'empire des Halsbourg est coupé en deux, avec d'un côté la maison d'Autriche et de l'autre l'Espagne, tandis que l'Allemagne reste divisée en multiples États. Par ailleurs, ces traités sanctionnent la montée en puissance des États nationaux et instaurent une forte distinction entre la politique et la théologie, raisons pour lesquelles, le pape Innocent X est fortement opposé à ce traité163. Les processus ayant mené à ces traités serviront de base aux congrès multilatéraux des deux siècles à venir163.

Durant la Fronde, l'Espagne tente d'affaiblir le roi en soutenant la révolte militaire du Grand Condé (1653) contre Louis XIV164. En , des victoires françaises et une alliance avec les puritains anglais (1655-1657) et les puissances allemandes (Ligue du Rhin) imposent à l'Espagne le traité des Pyrénées (soudé par le mariage entre Louis XIV et l'infante en )165. Le conflit reprend à la mort du roi d'Espagne (1665) quand Louis XIV entame la guerre de Dévolution : au nom de l'héritage de son épouse, le roi réclame que des villes frontalières du royaume de France, en Flandre espagnole, lui soient dévolues166.

À l'issue de cette première période, le jeune roi est à la tête de la première puissance militaire et diplomatique d'Europe, s'imposant même au pape. Il a agrandi son royaume vers le nord (Artois, achat de Dunkerque aux Britanniques) et conservé, au sud, le Roussillon167. Sous l'influence de Colbert, il a aussi construit une marine et agrandi son domaine colonial pour combattre l'hégémonie espagnole.

Guerre de Hollande (1672-1678)

La guerre de Hollande est souvent considérée comme « l'une des erreurs les plus graves du règne » et les historiens ont beaucoup glosé sur les raisons de cette guerre168. Louis XIV a-t-il fait la guerre à la Hollande parce qu'elle est un des pivots de la propagande anti-française et qu'on y imprime des écrits sur sa vie scandaleuse et son arbitraire ? Ou bien parce que la Hollande est alors la puissance maritime dominante ainsi qu'un grand centre financier ? S'agit-il d'un conflit opposant les Hollandais protestants aux Français catholiques ? Pour l'auteur américain Paul Somino, il s'agit surtout, chez le roi, de poursuivre un rêve de gloire169.

Ni Le Tellier ni Louvois ne sont les instigateurs de cette guerre, même s'ils s'y rallient. De même Colbert s'y oppose au début, car cela menace la stabilité économique du royaume. En fait, le mauvais génie pourrait bien avoir été Turenne qui pense que la guerre sera courte, ce dont le Grand Condé doute171.

Au départ, les victoires succèdent aux victoires jusqu'à ce que les Hollandais ouvrent les écluses et inondent le pays, arrêtant la progression des troupes. Les Hollandais proposent alors la paix à des conditions avantageuses pour les Français, qui malgré tout refusent172. La situation de blocage amène une révolution du peuple hollandais contre l'oligarchie temporisatrice et porte au pouvoir Guillaume d'Orange, un adversaire d'autant plus redoutable qu'il deviendra roi d'Angleterre173. L'Espagne et plusieurs États allemands se mettent alors à aider la Hollande. Les massacres de population auxquels le maréchal de Luxembourg laisse ses troupes se livrer, servent la propagande anti-française de Guillaume d'Orange174.

En mer, les forces alliées anglo-françaises ne sont pas très heureuses face à la marine hollandaise ; sur terre, en revanche, le roi remporte une victoire en prenant la ville de Maëstricht175. Mais cette victoire renforce la détermination des autres pays qui commencent à craindre la puissance française. En Angleterre en , Charles II, menacé par le Parlement anglais, fait défection176. Dès , des négociations sont envisagées, qui ne débuteront réellement qu'en à Nimègue177.

Par les Traités de Nimègue, la France reçoit « la Franche-Comté, le Cambrésis, une partie du Hainaut avec Valenciennes, Bouchain, Condé-sur-l'Escaut et Maubeuge, une partie de la Flandre maritime avec Ypres et Cassel, et le reste de l'Artois qui lui manquait »178.

Mais ce traité défavorable à l'Empereur rompt la politique de Richelieu et de Mazarin qui visaient à ménager les États germaniques. En conséquence, si le peuple français de même que les grands seigneurs applaudissent le roi et si les élus parisiens lui décernent le titre de Louis le Grand, cette paix est porteuse de menaces futures179.

Réunions (1683-1684)

Comme les traités précédents ne définissent pas exactement les frontières des nouvelles possessions, Louis XIV veut profiter de sa puissance pour rattacher à la France tous les territoires ayant un jour relevé de la souveraineté des villes ou territoires nouvellement acquis. À cet effet, des magistrats étudient les actes passés afin d'interpréter les traités au mieux des intérêts français180. En Franche-Comté, par exemple, une chambre du Parlement de Besançon est chargée de cette tâche. Le cas le plus délicat est celui de Strasbourg, une ville libre. Au départ, Louis XIV modère ses juristes sur ce cas. Toutefois, lorsqu'un général de l'Empire se rend dans cette ville, il change d'avis et, à l'automne , décide de l'occuper181. Cette politique inquiète. En , l'Espagne et l'Angleterre signent un pacte d'entraide. Louis XIV menace alors Charles II d'Angleterre de publier les termes du traité secret de Douvres qui le lie à la France et lui octroie des espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui le fait changer d'avis182. L'inquiétude persiste en Allemagne, même si la France accorde des subsides à des États comme le Brandebourg. Enfin, Louis XIV ne joue pas réellement franc jeu avec l'Autriche qu'il soutient officiellement, tout en ménageant l'ennemi ottoman qui menace Vienne en . Finalement, la Trêve de Ratisbonne confirme pour vingt ans la plupart des avancées françaises notamment à Strasbourg183. Parmi les alliés de l'Espagne, Louis XIV a pris en grippe la république de Gênes qui n'a pas traité l'ambassadeur de France avec le respect qui lui était dû. Il fait bombarder la ville par la flotte française de Duquesne et la détruit en partie. En , le doge de Gênes doit venir à Versailles s'incliner devant le roi183.

Guerre de neuf ans ou guerre de la Ligue d'Augsbourg (1688-1697)

Les causes du déclenchement de la nouvelle guerre sont multiples. Pour l'empereur du Saint-Empire Léopold Ier, le traité de Ratisbonne n'est que provisoire. Il doit être revu quand il aura vaincu les Turcs à l'est184. Au contraire, Louis XIV insiste pour que la trêve de Ratisbonne soit prorogée. Par ailleurs, l'attitude de Louis XIV envers les protestants irrite les Hollandais qui inondent la France de libelles contre le régime tyrannique de Louis XIV et contre un roi qualifié d'Antéchrist184. En Angleterre, le roi catholique, Jacques II, allié peu fiable de Louis XIV, est renversé pendant la Glorieuse Révolution de - et remplacé par le protestant Guillaume d'Orange185. En Savoie, Louis XIV traite le Duc Victor-Amédée comme un vassal186. En Allemagne, le roi veut faire valoir les droits de la princesse Palatine sur le Palatinat, de manière à éviter que le nouvel électeur ne soit un fidèle de l'empereur. En juillet , craignant une nouvelle extension des « réunions », les princes allemands forment la ligue d'Augsbourg, qui comprend l'empereur, le roi d'Espagne, le roi de Suède, l'électeur de Bavière, celui du Palatinat et le duc de Holstein-Gottorp187. Durant la même période, les rapports de la France avec Innocent XI, déjà tendus depuis l'affaire de la régale, ne s'améliorent pas188.

Opérations militaires

Le , le roi s'estimant menacé par la ligue d'Augsbourg et las des tergiversations concernant la trêve de Ratisbonne, se déclare contraint d'occuper Philippsburg si, sous trois mois, ses adversaires n'acceptent pas une conversion de la trêve de Ratisbonne en un traité définitif et si l'évêque de Strasbourg ne devient pas électeur de Cologne. Parallèlement, sans attendre la réponse, il fait occuper Avignon, Cologne et Liège189 et met le siège devant Philippsburg. En , afin d'intimider ses adversaires, Louvois provoque le sac du Palatinat, action qui, loin d'effrayer ses adversaires, a pour effet de les renforcer, puisque l'électeur de Brandebourg, Frédéric Ier de Prusse, l'électeur de Saxe, le duc de Hanovre et le Landgrave de Hesse rejoignent la coalition de l'empereur190.

Les armées françaises connaissent d'abord des revers, tant et si bien qu'en , Madame de Maintenon, le dauphin et le Duc du Maine poussent Louis XIV à changer ses généraux. Rentré en grâce, le maréchal de Luxembourg remporte la bataille de Fleurus (1690), un succès que Louis XIV et Louvois, peu habitués à la guerre de mouvement, n'exploitent pas191. Sur mer, Tourville disperse une flotte anglo-hollandaise le à Cap Bézeviers. Par contre, en Irlande, les troupes de Jacques II et de Lauzun sont battues par Guillaume III d'Orange-Nassau nouveau roi d'Angleterre192. Le , Louis XIV prend Mons après avoir assiégé la ville ; il entreprend ensuite le siège de Namur (1692), tandis que Victor-Amédée II envahit le Dauphiné193.

L'année est aussi celle de l'échec de la bataille de la Hougue, où la flotte française, qui doit aider Jacques II à reconquérir son royaume, est battue. Cette défaite fait renoncer la France à pratiquer sur mer la guerre d'escadre et lui fait préférer le recours aux corsaires194. En , la bataille de Neerwinden, une des plus sanglantes du siècle, voit la victoire des Français qui s'emparent d'un grand nombre de drapeaux ennemis. En Italie, le maréchal Nicolas de Catinat bat Victor-Amédée à la Bataille de La Marsaille ()195. Sur mer en , la flotte de la Méditerranée aide l'armée française de Catalogne à s'emparer de Rosas, puis de concert avec la flotte de Tourville, coule ou détruit 83 navires d'un convoi anglais qui, escorté par les Anglo-Hollandais, faisait route vers Smyrne196. Malgré tout, la guerre s'enlise quand Charles XI de Suède décide de proposer une médiation197.

Paix de Ryswick

La Savoie est la première à faire la paix avec la France, forçant ainsi ses alliés à une suspension des hostilités en Italie. Finalement l'Angleterre, la Hollande et l'Espagne signent un accord en et sont rejoints le par l'empereur et les princes allemands193. La France reçoit Saint Domingue (l'actuel Haïti) et conserve Strasbourg, tandis que les Hollandais lui rendent Pondichéry. En revanche, elle doit rendre Barcelone, Luxembourg ainsi que les places fortes des Pays-Bas occupées depuis le traité de Nimègue. Louis XIV reconnaît Guillaume d'Orange comme roi d'Angleterre, tandis que les Hollandais obtiennent de la France des avantages commerciaux. La France a certes obtenu des frontières plus linéaires, mais elle est placée sous la surveillance des autres pays. Guillaume d'Orange et l'Angleterre sortent renforcés et ont imposé leur concept de « balance de l'Europe », c'est-à-dire l'idée qu'il convient d'éviter qu'il y ait en Europe continentale une puissance dominante. La paix est mal accueillie en France. Les Français ne comprennent pas qu'après tant de victoires proclamées il ait été fait tant de concessions. Vauban estime même qu'il s'agit de la paix la « plus infâme depuis celle de Cateau-Cambrésis »68.

Guerre de succession d'Espagne (1701-1714)

Contexte

La fragilité de la santé de Charles II d'Espagne, resté sans enfant, pose très tôt le problème de sa succession, que se disputent les Bourbons de France et les Habsbourg d'Autriche198. Le problème est quasi insoluble : tant la solution française que l'autrichienne a pour effet de créer un déséquilibre des forces en Europe. Il s'ensuit nombre de pourparlers en vue d'élaborer un partage équilibré, qui n'aboutissent à rien de concret. Finalement, les Espagnols convainquent Charles II que le mieux serait un candidat français au trône, une position que, pour des raisons internes à l'Italie, le pape Innocent XII soutient199. Louis XIV hésite beaucoup à accepter l'héritage que lui offre Charles II. Le Conseil d'en haut, qu'il consulte, est divisé. En effet, accepter le testament, c'est mettre un Bourbon sur le trône d'Espagne et non pas agrandir la France comme le permettrait un traité. C'est d'ailleurs la position défendue par Vauban200. D'un autre côté, laisser l'Espagne aux Habsbourg, c'est risquer l'encerclement. Enfin, économiquement, l'Espagne est alors un pays exsangue, avec moins de 6 millions d'habitants en métropole, et difficile à redresser, comme le constateront les Français un temps employés à cette tâche. Finalement, Louis XIV accepte parce qu'il ne peut s'empêcher de voir le testament comme un « ordre de Dieu »201.