Miroir (optique)

Un miroir en optique est une surface réfléchissante. Les miroirs, par opposition aux éléments dits « réfractifs » tels que les dioptres, lentilles, etc. sont dits éléments « réflectifs ». Un miroir est le plus souvent un élément de verre de forme particulière dont une des faces est traitée de manière à réfléchir la lumière incidente mais peut aussi être une surface réfléchissante seule.

Les premiers miroirs [archive] étaient argentés à l'arrière, ou étamés. Désormais de multiples types de traitements réflectifs existent, par dépôt de multiples couches de diélectriques par exemple.

Outre les multiples formes de miroirs, sphériques, paraboliques, plans, etc. il existe aussi des miroirs dits semi-réfléchissants qui permettent de ne réfléchir qu'une partie d'un faisceau (par exemple les miroirs dichroïques), des miroirs segmentés qui avec l'émergence de l'optique adaptative ont permis d'agrandir encore plus les miroirs des télescopes.

Historique

On attribue à Shen Kuo (1031-1095) la découverte du phénomène de focalisation des rayons lumineux par un miroir concave, à la distance bien déterminée qu'est la focale1.

Un miroir n'a longtemps été qu'une plaque de métal polie, généralement en cuivre ou en bronze2. À la Renaissance, les premiers miroirs en verre apparaissent mais utilisent comme couche réflectrice un alliage de mercure qui est toxique. Ce n'est qu'en 1835 que le chimiste allemand Justus von Liebig parvient à réaliser pour la première fois un dépôt d'argent sur verre, permettant la fabrication de miroirs verre-argent3. En 1887, Nahrwold réalise le premier dépôt sous vide, permettant la fabrication des miroirs verre-aluminium4.

La première utilisation d'un miroir comme élément optique et non comme simple réflecteur revient probablement au premier télescope réflectif réalisé : le télescope de Newton. Celui-ci a été réalisé en 16685.

Le physicien français Léon Foucault publie en 1858 des techniques de contrôle de forme des surfaces optiques6. Le fait de pouvoir détecter les défauts des surfaces permet la fabrication de miroirs de meilleure qualité.

Fabrication

Différentes technologies

On distingue plusieurs catégories de miroirs : les miroirs métalliques et les miroirs en verre avec une couche réfléchissante métallique ou un traitement multicouche.

Les miroirs métalliques

On les obtient par polissage d'un métal. En réduisant la rugosité on augmente la réflectivité. En effet, plus une surface est rugueuse, plus la réflexion sur celle-ci est diffuse (le rapport de l'amplitude du champ diffusé sur celle du champ réfléchi augmente avec la rugosité7). Cependant, aussi poli soit-il, un métal reste toujours assez rugueux (par rapport au verre, entre autres), ce qui limite le contraste sur ces miroirs.

On sait fabriquer de tels miroirs depuis l'Antiquité2, bien que les techniques de polissage se soient améliorées depuis.

Un alliage composé de deux tiers de cuivre et un tiers d'étain a notamment été utilisé dans les premiers télescopes à miroir. On obtenait alors des réflectivités pouvant aller jusqu'à 70%8.

Les miroirs en verre

Le support est ici en verre, et est poli jusqu'à obtenir la forme souhaitée (plan, sphère, parabole, ...). On dépose ensuite une fine couche métallique réfléchissante. Le miroir ainsi fabriqué bénéficie de la faible rugosité du verre et de l'importante réflectivité du métal. Selon l'usage, on distingue deux procédés : les miroirs utilisés au quotidien sont réalisés par dépôt du métal sur la face arrière du miroir. Le verre protège ainsi la surface réfléchissante (contre l'oxydation par exemple), mais la lumière traverse la couche de verre. Il est courant d'ajouter une couche d'un autre métal derrière la couche réfléchissante afin de protéger celle-ci et rendre le miroir complètement opaque9.

Les miroirs utilisés en optique (astronomie, interférométrie) sont en général réalisés par dépôt du métal sur la face avant. Ainsi la lumière ne traverse pas le verre, qui ne sert que de support. Ceci permet d'éviter tout problème lié à la réfraction ou la dispersion10, la traversée du verre pouvant introduire des distorsions et des pertes d'énergie lumineuse11.

Les miroirs multicouches

Au lieu de déposer une unique couche métallique, on peut également déposer une superposition de plusieurs couches minces[De quoi ?] et modifier les propriétés réflectives de l'ensemble en jouant sur leurs épaisseurs et les matériaux utilisés.

Les miroirs dichroïques font partie de cette catégorie.

- Deux miroirs multicouches

Dépôt de la couche réfléchissante

On utilise principalement deux techniques de dépôt pour la couche réfléchissante. La première permet le dépôt d'une fine couche d'argent et se fait par réduction chimique en recouvrant le verre d'une solution de nitrate d'argent. La deuxième est un dépôt sous vide, permettant la réalisation d'une fine couche d'aluminium ou d'or.

Le dépôt d'argent par réduction chimique doit se faire sur une surface préalablement décapée, sans quoi l'argent n’adhérera pas suffisamment bien. La réaction mise en jeu est celle du réactif de Tollens avec un aldéhyde12.

Le dépôt d'aluminium se fait dans une enceinte sous vide, c'est-à-dire à très basse pression. Le métal, chauffé, s'évapore et se dépose sur la surface froide du verre. Le vide permet de limiter au maximum les collisions entre les particules jusqu'à ce qu'elles arrivent au miroir. Pour cela, il faut descendre la pression à moins de 1 × 10−4 Torr (soit moins de 1 × 10−2 Pa). L'épaisseur de la couche déposée est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres13.

Ébauchage et polissage du verre

L'ébauchage permet de donner au support du miroir la forme souhaitée. Le polissage permet de réduire la rugosité.

Réflectivité des métaux

Critères de qualité

La qualité d'un miroir dépend beaucoup de celle de la surface du support, généralement en verre. On attend de cette surface qu'elle soit la plus uniforme et la plus lisse possible. Un premier critère de qualité d'un miroir réside donc dans la forme (grande échelle spatiale) et dans les ondulations (moyenne échelle spatiale), c'est-à-dire l'écart à la forme souhaitée. Un trop gros défaut de forme ou de trop importantes ondulations donneront une image déformée, de mauvaise qualité, ou empêcheront de focaliser les rayons à l'endroit voulu, par exemple. Un deuxième critère est celui de la rugosité (faible échelle spatiale) : plus celle-ci est importante, moins la réflexion spéculaire est importante, une plus grande partie de la lumière étant réfléchie de manière diffuse.

Les attentes quant au respect de ces critères dépendent du domaine d'utilisation du miroir. Les miroirs utilisés en interférométrie devront avoir des défauts de forme très faibles, tandis qu'on tolérera un défaut non visible à l’œil nu pour un miroir domestique. Des domaines comme l'astronomie, où la qualité de l'image formée est primordiale, seront très exigeants en termes de rugosité14.

Techniques de contrôle mécaniques

Ces techniques utilisent un palpeur qui se déplace le long de la surface à contrôler. Les variations de hauteur du palpeur permettent de détecter les défauts et cartographier la surface.

La précision des profilomètres est limitée par la taille de leur palpeur, on ne peut détecter que des défauts plus grands que la pointe du palpeur15.

Déplacer le palpeur sur la totalité de la surface pouvant prendre beaucoup de temps, il est fréquent de se contenter de faire des mesures sur des axes ou uniquement sur une zone bien précise.

Ces techniques présentent un inconvénient majeur : le palpeur est au contact direct de la surface et peut, dans certains cas, la dégrader. Sur une surface fragile, il faudra donc préférer des techniques optiques.

Techniques de contrôle optiques

Les profilomètres optiques utilisent des techniques interférométriques. Les franges d'interférence représentent alors des lignes de niveaux de la surface étudiée par rapport à une surface de référence considérée parfaite. Contrairement aux techniques mécaniques, les techniques optiques permettent un contrôle de la surface sans aucun contact physique avec celle-ci. Elles permettent de repérer la présence et l'intensité des défauts, mais ne renseignent pas toujours sur leur forme16.

Formes de miroirs

On distingue les miroirs plans des miroirs courbes. Les miroirs courbes constituent la surface interne ou externe de toutes surface de révolution. Les principales surface de révolution concernées sont les sphères, les paraboloïdes, ellipsoïdes et les hyperboloïdes. Quand le miroir couvre la surface interne, on parle de miroir concave et quand il constitue la surface externe, on parle de miroir convexe17.

Tous les miroirs suivent les lois de la réflexion de Descartes, qui stipule que l'angle réfléchi est égal à l'angle d'incidence. Dans le cas d'un miroir courbe, on considère localement le plan tangent à l'endroit de l'impact du rayon sur le miroir, et on applique la loi de la réflexion à ce plan tangent18,19.

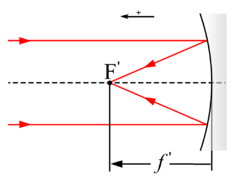

Un faisceau lumineux provenant d'un objet placé à l'infini sur l'axe optique, c'est-à-dire un faisceau parallèle à l'axe optique, converge en un point appelé foyer image et un faisceau rejeté à l'infini par le miroir provient d'un point appelé foyer objet. Dans le cas des miroirs, les foyers objet et image sont confondus, on parle alors d'un seul foyer pour un miroir.

Miroir plan

Un miroir plan est une surface parfaitement plane réfléchissante. Il est un système optique rigoureusement stigmatique pour tout point de l'espace. L'image donnée par un miroir plan est une image virtuelle20 symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir. Le foyer d'un tel miroir est situé à l'infini.

Miroir sphérique

Un miroir sphérique est constitué d'une calotte sphérique, c'est-à-dire une sphère tronquée par un plan. L'ouverture du miroir est donc un cercle et l'axe du miroir est la droite normale à l'ouverture et passant par son centre.

- Tracés de rayons hors des conditions de Gauss

Un tel miroir n'est rigoureusement stigmatique que pour son centre C ou son sommet S. Cependant, en se plaçant dans les conditions de Gauss on obtient un stigmatisme approché en tout point de l'espace du moment que les conditions paraxiales sont respectées21.

Le miroir est alors représenté par un segment avec des hachures comme pour le miroir plan, mais avec l'indication de sa courbure par un trait « rabattu » aux extrémités.

- Schéma optique de miroirs dans les conditions de Gauss

Dans ces conditions, on peut déterminer la position de l'image d'un objet en appliquant les relations de conjugaisons20 :

- Relation de Descartes au sommet : 1 S A ′ ¯ + 1 S A ¯ = 2 S C ¯ {\displaystyle {\frac {1}{\overline {SA'}}}+{\frac {1}{\overline {SA}}}={\frac {2}{\overline {SC}}}}

- Relation de Descartes au centre : 1 C A ′ ¯ + 1 C A ¯ = 2 C S ¯ {\displaystyle {\frac {1}{\overline {CA'}}}+{\frac {1}{\overline {CA}}}={\frac {2}{\overline {CS}}}}

- Relation de Newton : F A ¯ × F A ′ ¯ = f 2 {\displaystyle {\overline {FA}}\times {\overline {FA'}}=f^{2}}

Pour un objet situé à l'infini ( S A ¯ → ∞ ) {\displaystyle ({\overline {SA}}\rightarrow \infty )} , l'image se forme au foyer, la relation de Descartes montre donc que21 f = S C ¯ 2 {\displaystyle f={\frac {\overline {SC}}{2}}} .

Ainsi, la focale d'un miroir convexe est positive tandis que celle d'un miroir concave est négative.

Miroir parabolique

Un miroir parabolique est un miroir dont la forme est une portion de paraboloïde de révolution. Ils furent notamment étudiés par le mathématicien italien Ghetaldi[réf. souhaitée].

Les miroirs paraboliques concaves sont beaucoup utilisés soit pour produire des faisceaux de lumière parallèles, notamment dans des projecteurs et les collimateurs, soit pour recueillir la lumière provenant d'une source lointaine et la concentrer en son foyer, notamment dans des télescopes. Le principe est le même en vertu du principe du retour inverse de la lumière.

En effet, un faisceau parallèle à l'axe optique (provenant d'un point à l'infini sur l'axe) converge au foyer de la parabole après réflexion. Inversement une source placée au foyer donnera un faisceau parallèle après réflexion sur la parabole. Un tel miroir n'est d'ailleurs stigmatique que pour cette conjugaison18,22.

La technique de miroir liquide permet d'obtenir des miroirs parfaitement paraboliques, et dont on peut régler la courbure selon l = g 2 ω 2 {\displaystyle l={\frac {g}{2\omega ^{2}}}} , où l {\displaystyle l} est la longueur focale, g {\displaystyle g} la constante gravitationnelle au lieu considéré et ω {\displaystyle \omega } la vitesse angulaire du miroir.

Miroir elliptique

Un miroir elliptique épouse la forme d'un ellipsoïde de révolution. On utilise des miroirs elliptiques concaves pour former un faisceau lumineux convergent, par exemple dans les lanternes de projecteurs de cinéma[réf. souhaitée].

En effet, un rayon partant d'un foyer de l'ellipse est réfléchi vers l'autre foyer — il s'agit là des foyers au sens géométrique, et non pas du foyer optique, conjugué d'un point à l'infini —, un tel miroir n'est d'ailleurs stigmatique que pour cette conjugaison18,22.

Ainsi, on place la lampe à un des foyers et le centre optique de l'objectif à l'autre foyer, ce qui permet de concentrer le flux de lumière.

Miroir hyperbolique

Un miroir hyperbolique épouse la forme d'un hyperboloïde de révolution. Dans ce cas, un rayon partant d'un foyer de l'hyperbole est réfléchi de sorte qu'il semble provenir de l'autre foyer — il s'agit là des foyers au sens géométrique, et non pas du foyer optique, conjugué d'un point à l'infini —, un tel miroir n'est d'ailleurs stigmatique que pour cette conjugaison18,22.

Miroir freeform

Applications

Astronomie

Télescope réflecteur

Les télescopes à miroirs ont permis de résoudre les problèmes liés aux aberrations chromatiques connus avec les télescopes à lentille23. Ces télescopes sont également intéressants dans le sens où la grande taille des miroirs utilisés permet de collecter une grande quantité de lumière, et ainsi d'améliorer les images obtenues et d'observer des objets plus lointains24.

On utilise en général un miroir primaire concave de grande taille, afin de collecter et focaliser la lumière incidente sur un miroir secondaire, plus petit, qui la redirigera vers l'observateur.

L'utilisation des miroirs dans ce domaine requiert une très bonne qualité du polissage, en particulier en ce qui concerne la rugosité. En effet, une rugosité trop importante à la surface du miroir favorise le phénomène de diffusion, ce qui engendre une perte de contraste25.

On préfère utiliser un miroir primaire parabolique, puisqu'un tel miroir est stigmatique pour un objet à l'infini26, ce qui est le cas lorsqu'on observe un astre très éloigné.

Optique adaptative

Lors d'une observation avec un télescope au sol, les turbulences atmosphériques perturbent le front d'onde de la lumière provenant de l'astre observé, ceci limite la résolution de l'instrument et la qualité de l'image. On peut s'affranchir de ce problème en corrigeant en temps réel le front d'onde à l'aide d'un miroir déformable27.

Photographie

Les objectifs photographiques utilisant à la fois des lentilles et des miroirs, appelés objectifs catadioptriques sont apparus dès les années 196028.

Leurs principaux avantages sont29 :

- correction des aberrations chromatiques

- compacité

- coût faible

Leurs principales limites sont :

- luminosité faible et non contrôlable (pas de diaphragme)

Notes et références

- (en)A History of Chinese Science and Technology, Volume 1, publié par Yongxiang Lu sur Google Livres

- (en)http://journals.lww.com/optvissci/Fulltext/2006/10000/History_of_Mirrors_Dating_Back_8000_Years.17.aspx [archive]

- « Fabrication des miroirs : d'hier à aujourd'hui » [archive], sur Futura (consulté le ).

- (en)Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing sur Google Livres

- (en)Isaac Newton: adventurer in thought sur Google Livres

- Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, Volume 18 ; Volume 47 sur Google Livres

- (en) Beckmann et Spizzichino, The scattering of electromagnetic waves from rough surfaces, New York, V. A. Fock and J. R. Wait, coll. « International Series of Monographs on Electromagnetic Waves », , 503 p.

- (en)Electrodeposition of Alloys: Principles and Practice, par Abner Brenner sur Google Livres

- (en)http://www.mirrorlink.org/tech/manufacture.htm [archive]

- http://www.fsg.ulaval.ca/opus/physique534/complements/techFab.shtml [archive]

- (en)Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing sur Google Livres

- (en)Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing sur Google Livres

- http://serge.bertorello.free.fr/vide/vide.html [archive]

- http://aluminium.matter.org.uk/content/html/fre/default.asp?catid=105&pageid=2144416141 [archive]

- Metrologie des Surfaces sur Google Livres

- http://serge.bertorello.free.fr/plan/plan.html#controle [archive]

- Horst Stöcker, Francis Jundt, Georges Guillaume, "Toute la physique", Dunod, 1999

- (en)Geometry, par David A. Brannan, Matthew F. Esplen, Jeremy J. Gray sur Google Livres

- http://physique.merici.ca/ondes/chap5.pdf [archive]

- Dictionnaire de physique, par Mr Richard Taillet, Mr Pascal Febvre, Mr Loïc Villain sur Google Livres

- Chap.3 - Systèmes centrés - Miroirs sphériques sur Google Livres

- Optique géométrique, par Tamer Becherrawy sur Google Livres

- (en)The History of the Telescope sur Google Livres

- « Les différents types de télescopes » [archive], sur astrofiles.net, (consulté le ).

- (en)Amateur Telescope Making, publié par Stephen Tonkin sur Google Livres

- http://www.optique-ingenieur.org/fr/cours/OPI_fr_M03_C01/co/Contenu_08.html [archive]

- Astronomie et astrophysique : cinq grandes idées pour explorer et comprendre ... Par Marc Séguin,Benoît Villeneuve sur Google Livres

- (en)Field & Stream sur Google Livres

Articles connexes

- Portail de la physique

- Portail de l’optique

Miroir

Glaces de la galerie des Glaces du château de Versailles.Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme par réflexion et qui est conçu à cet effet. C'est souvent une couche métallique fine, qui, pour être protégée, est placée sous une plaque de verre pour les miroirs domestiques (les miroirs utilisés dans les instruments d'optiques comportent la face métallique au-dessus, le verre n'étant qu'un support de qualité mécanique stable).

En termes de miroiterie, le miroir est une glace de petit volume, c'est-à-dire de petites dimensions.

Histoire

Femme assise tenant un miroir. Grèce antique, céramique à figures rouges Lécythe, ca. 470–460 av. J.-C., musée national archéologique d'Athènes.Les miroirs d'abord utilisés étaient très probablement des plans d'eau sombre et calme, ou de l'eau recueillie dans un récipient[réf. nécessaire]. Les premiers miroirs fabriqués étaient des morceaux de pierre polie comme l'obsidienne, un verre volcanique naturel : les exemples les plus anciens d'obsidienne trouvés en Anatolie sont datés d'environ 6000 av. J.-C. Des miroirs plus réfléchissants en surface métallique polie furent ensuite conçus : miroirs en cuivre poli datés en Mésopotamie à partir de 4000 av. J.-C. et dans l’Égypte ancienne aux environs de 3000 ans av. J.-C. ; miroirs en bronze poli fabriqués en Chine à partir de 2000 ans av. J.-C.1. Dans la Bible, Moïse fait un bassin d'airain avec les miroirs de femmes2.

Les Romains utilisaient principalement des miroirs en alliage d'étain (d'où le terme de tain pour désigner cette couche) et de cuivre, puis d'argent, mais aussi des miroirs en verre recouvert d'or ou de plomb fondu3. Les miroirs en alliage métallique s'oxydant rapidement, on y attachait une éponge pour les nettoyer et une pierre ponce pour les repolir.

Le miroir en verre évite ce défaut. Le moment de son apparition est mal connu et son existence durant l'antiquité est l'objet de débats4. Seuls deux auteurs évoquent un tel objet : Alexandre d'Aphrodise au IIIe siècle et, avant lui, Pline l'Ancien qui évoque son invention à Sidon et ses « fabricants de verre » au Ier siècle mais les traces archéologiques font remonter les premiers exemplaires au IIIe siècle que l'on trouve essentiellement en Égypte, en Asie mineure, en Germanie et en Gaule, à Reims4. Il est alors constitué d'une plaque de verre dont la surface arrière était garnie d'une feuille de métal5 mais ils sont très petits — de 2 à 7 centimètres de diamètre — et s'apparentent davantage à des amulettes ou des éléments de parure4. La qualité médiocre de ceux-ci leur fera préférer les miroirs en métal pendant plusieurs siècles encore4.

Les Chinois ont commencé à faire des miroirs en utilisant des amalgames argent-mercure dès le Ve siècle6.

-

Miroir en bronze, période des cinq dynasties (907-960), Chine, musée de Suzhou.

Au Moyen Âge, les miroirs sont sertis dans de petites boîtes à deux couvercles appelés « valves de miroir » qu'il faut dévisser pour voir le miroir7.

À la Renaissance, les fabricants européens mettent au point une méthode supérieure de miroir en verre recouvert d'un amalgame d'étain-mercure. La date exacte et le lieu de la découverte sont inconnus, mais Venise est réputée dès le XVIe siècle pour ses verreries utilisant cette nouvelle technique. Les miroirs et glaces de cette époque fabriqués sur l'île de Murano restent des produits de luxe, les maîtres verriers Vénitiens gardant jalousement ce secret de fabrication durant un siècle avant de partager leur savoir-faire dans le reste de l'Europe8.

La Manufacture royale de glaces de miroirs, futur Saint-Gobain, en est un fabricant important, de même que les verreries germaniques et de Bohême qui produisaient des miroirs à un coût moindre9.

L'invention du miroir argenté en verre est créditée au chimiste allemand Justus von Liebig en 1835 : l'amalgame d'étain-mercure étant toxique, il le remplaça par le dépôt d'une fine couche d'argent métallique sur le verre grâce à la réduction chimique du nitrate d'argent. Ce processus d'argenture a permis la fabrication en masse des miroirs et a rendu leurs prix abordables10.

Pour les populations rurales, le miroir a été longtemps un objet sans utilité vitale et par conséquent, relevant du luxe propre aux classes aisées. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le paysan n'en possédait pas et n'en faisait habituellement usage que chez le coiffeur11. S'il était aisé, sa femme pouvait également se mirer à l'occasion de certaines emplettes (modiste). Ses compagnes moins fortunées devaient se contenter de fragments de miroir ou choisir un petit miroir dans l'éventaire d'un colporteur.

Encore, ces miroirs sont-ils de taille réduite et ne permettant pas de se voir aisément de la tête au pied12.

La hausse du niveau de vie a favorisé la commercialisation des miroirs, de tous types et dans tous les milieux. En se répandant ainsi, cet objet — ami de Narcisse — a participé à diverses modifications des mentalités, attitudes et comportements, en particulier dans le domaine de l'image de soi et de l'esthétique. Finalement, au cours du XXe siècle, les « miroirs en pied » sont devenus un élément standard de la chambre à coucher, puis une ou deux décennies plus tard de la salle de bains. Ces miroirs, en permettant d'avoir une bonne idée de la façon dont les autres nous voient, vont être d'un usage quotidien en proportion de la préoccupation de l'image donnée, de la même manière que le miroir simple est utilisé pour le contrôle des soins cosmétiques du visage, particulièrement du maquillage. Intégré aussi intimement aux mœurs, le miroir ne peut qu'accélérer leur évolution et diffusion : ainsi, il permet aux individus de suivre les variations de la mode plus rapidement, jusqu'à influencer leur silhouette13.

Aujourd'hui, les miroirs sont le plus souvent produits par le dépôt sous vide14 ou par dépôt électrolytique sur une plaque de verre (plus ou moins épaisse, elle sert de support et de protection) d'une couche réfléchissante d'aluminium (plus rarement d'argent qui s'oxyde rapidement, ces miroirs modernes réfléchissant 80 % de la lumière totale) et d'une couche de cuivre ou de plomb (tain du miroir le rendant opaque).

Principe

L'adjectif relatif au miroir est spéculaire, du latin specularis, lui-même dérivé du verbe specio, « regarder ». Le spéculum, outil médical utile pour observer un endroit du corps, a la même étymologie.

On peut se voir en utilisant le reflet à la surface de l'eau (comme Narcisse) ou dans une vitre ; dans ce cas la réflexion est partielle tandis qu'avec un miroir parfait la réflexion est totale.

On peut aussi obtenir de la réflexion totale lorsqu'un rayon passe d'un milieu d'indice de réfraction élevé vers un milieu d'indice faible, sous une incidence rasante ; par exemple lorsqu'un rayon passe de l'eau dans l'air, ou bien du verre dans l'air. Cette propriété est utilisée pour les prismes à réflexion totale, les fibres optiques…

Lorsque l'on dit que la surface d'un miroir doit être polie, cela signifie qu'aucun défaut n'est acceptable afin que toute la réflexion de l'onde incidente se fasse dans la direction voulue. La taille du défaut visible est de l'ordre de la longueur d'onde de l'onde électromagnétique. Ainsi, avec la lumière visible, les défauts doivent être plus petits que 0,01 μm, ce qui est très contraignant techniquement parlant. En revanche, avec les ondes utilisées par la télévision, le défaut doit être plus petit que 0,1 mm seulement, ce qui explique que les paraboles de télévision (qui sont des miroirs permettant de concentrer, de focaliser les ondes émises par les satellites) soient rugueuses à l'œil et sous la main ; elles sont en revanche parfaitement lisses pour les ondes hertziennes. Pour les radars, l'ordre de grandeur du défaut admissible est de l'ordre du cm, on peut donc utiliser un grillage comme miroir ; Il en est de même que pour certains radiotélescopes.

Réalisation

Les premiers miroirs ont été fabriqués en polissant du métal. Pour éviter les problèmes d'oxydation du métal tout en gardant une bonne rigidité, on utilise maintenant en général une fine feuille de métal accolée sous une plaque de verre.

Dans ce dernier cas, il y a un phénomène de réflexion (dite partielle) et de réfraction dans la plaque de verre, protégée au dos par un revêtement appelé tain, d'où naissance de deux images d'intensité très inégales, dont la plus faible est tout de même perceptible mais qui, dans l'usage courant, n'a pas d'importance, notre cerveau l'éliminant au titre d'image parasite.

En photographie, les miroirs, utilisés pour faire des clichés à 90° (pour conserver plus de naturel chez le sujet photographié) sont de « vrais miroirs » donc sans glace interposée. De même dans les expériences d'optique (interférences avec les miroirs de Fresnel, par exemple), on utilise des miroirs dits « face avant », dans lesquels le verre est utilisé seulement comme support mécanique stable.Utilisations

Selon la légende, Archimède, entre 215 et 212 av. J.-C., se serait servi de miroirs concaves pour concentrer les rayons du Soleil et enflammer les voiles des navires romains qui attaquaient Syracuse (« miroir ardent »). Cette propriété de focalisation est utilisée de nos jours dans les télescopes ainsi que pour le four solaire d'Odeillo.

Le champ de vision humain est limité. En réfléchissant les rayons venant d'une autre direction, un miroir permet d'étendre ce champ de vision dans d'autres directions (mais il masque une partie du champ de vision direct) ; c'est le principe des rétroviseurs d'automobile.

Un miroir bien placé permet de voir derrière un objet ; par exemple, le coiffeur met un miroir derrière la tête du client pour que celui-ci puisse voir, dans le miroir lui faisant face, la coupe vue de derrière. Les dentistes utilisent un petit miroir au bout d'une tige pour voir l'arrière des dents. Les services de sécurité, police ou douane peuvent inspecter le dessous d'un véhicule, d'un meuble bas ou le dessus d'une armoire avec un système similaire.

Les miroirs évoqués ci-dessus ont pour but de donner une représentation fidèle (ou légèrement déformée mais agrandie) des objets. Mais un miroir peut aussi donner une vision volontairement déformée, par exemple dans les miroirs déformants à vocation humoristique des attractions de foire.

Miroir dichroïque sur sa monture à vis micrométriques. Les miroirs dichroïques permettent de refléter une couleur et de laisser passer toutes les autres. La couleur qu'ils laissent passer dépend de l'angle entre le miroir et le rayon lumineux.Les anamorphoses à miroir permettent grâce à l'interposition d'un miroir cylindrique ou conique de faire apparaître une image qui est la réflexion d'une image déformée conçue à cet effet. L'image déformée est peinte sur une surface plane autour d'un emplacement prévu du miroir ; ce n'est qu'en y installant le miroir que l'image apparaît non déformée sur la surface du miroir. Répandu aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce procédé a permis de diffuser caricatures, scènes érotiques et scatologiques, scènes de sorcellerie et grotesques qui se révélaient pour un public confidentiel lorsque le miroir était bien positionné sur la peinture.

Les miroirs réfléchissent les rayons de manière symétrique, loi décrite par Descartes au XVIIe siècle et inversent l'image de l'objet par une symétrie droite/gauche. Ainsi, si l'on voit un objet, à partir de l'orientation du miroir (angle que fait sa surface avec l'axe de vision), on peut déterminer la direction dans laquelle se trouve l'objet observé. Ce principe est utilisé dans les sextants pour déterminer la hauteur d'un astre (angle par rapport à l'horizon), et par les géomètres pour déterminer les distances.

Un miroir peut réfléchir un rayon lumineux vers l'endroit d'où il vient, après avoir parcouru une certaine distance, mais le problème technique à résoudre sera celui de l'alignement. Le temps de trajet de la lumière a ainsi servi à la mesure de la vitesse de la lumière. Cette vitesse étant connue, on peut se servir de cette technique pour déterminer les distances ; par exemple, on a mesuré la distance Terre-Lune-Terre à l'aide d'un faisceau laser émis depuis la Terre, réfléchi par un bloc trièdre de miroirs placé sur la Lune par une mission Apollo et revenant ensuite vers sa source. (voir Réflecteur lunaire)

Un miroir semi-transparent peut séparer un rayon de lumière en deux rayons identiques. Ces deux rayons ayant par la suite un trajet différent, la différence finale entre les rayons permet de connaître la différence entre les milieux traversés ou les objets rencontrés. C'est ainsi qu'en prenant un des rayons comme référence, on peut construire un hologramme (dans le cas d'un faisceau de lumière cohérente). Cette technique est aussi utilisée en interférométrie ; si cela peut servir en travaux pratiques d'optique pour apprendre à connaître les propriétés de la lumière, les interféromètres ont aussi permis d'établir l'invariance de la vitesse de la lumière (expérience de Michelson-Morley), rendant inutile et incohérente l'hypothèse de l'éther et ouvrant la voie à d'autres théories (particulièrement la relativité restreinte). Les interféromètres sont également utilisés pour la mesure des ondes gravitationnelles.

Si un rayon est réfléchi et fait un aller-retour, il parcourt une distance double ; à l'aide de miroirs, on peut donc avoir un grand trajet optique dans un espace réduit. Ceci est utilisé pour certaines expériences d'optique, ainsi que pour avoir des télescopes compacts.

Si un rayon est piégé entre deux miroirs, cela crée une cavité résonnante qui permet de sélectionner les longueurs d'onde ; ceci est utilisé dans les laser et permet d'avoir une lumière monochromatique et cohérente.

On notera qu'on se sert du test du miroir en zoologie et en philosophie de l'esprit pour apprécier le degré de conscience de soi dont font preuve les différentes espèces animales.

Les miroirs sont utilisés en prestidigitation, dans des jeux et attractions.

Les miroirs sans tain, d'aspect normal par l'avant mais transparents selon leur face arrière, sont utilisés « pour voir sans être vu ».

Symbolisme

Vénus au miroir, école de Fontainebleau.La Psyché15, peinture de Berthe Morisot.Le miroir plan renvoie une image fidèle (considérée abusivement comme « inversée »16) de la personne qui se regarde dedans ; il est donc chargé d'une forte connotation symbolique. Il permet de se voir tel que l'on est, mais toujours sous un seul et même angle (face à face et inversé), notamment avec ses défauts. Il est souvent associé à la vérité, comme le miroir magique de Blanche-Neige.

Le miroir est également l'inverseur de la vérité. Dans Don Quichotte, le Chevalier des Miroirs est l'ennemi mortel de l'Hidalgo dont il renie l'inspiration.

Il s'agit, avec le labyrinthe, de l'un des thèmes récurrents des récits et des poèmes de l'Argentin Jorge Luis Borges, en particulier parce que le miroir met en scène l'obsession borgésienne de la symétrie secrète existant en toutes choses. Dans la première nouvelle du recueil Fictions, titrée Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, le narrateur place une boutade célèbre dans la bouche de l'un des amis de Borges (lequel donc est également un des personnages du récit, tout comme « l'ami » du reste) :

« Bioy Casares se rappela alors qu'un des hérésiarques d'Uqbar avait déclaré que les miroirs et la copulation étaient abominables, parce qu'ils multipliaient le nombre des hommes17. »

C'est aussi un symbole fort de la mythologie japonaise, et du shintoïsme ; c'est également un des attributs de la déesse japonaise du soleil Amaterasu.

Le psychanalyste Jacques Lacan définit le « stade du miroir », qui est le moment où l'enfant prend conscience que c'est lui-même qu'il voit dans un miroir. Cette connaissance de soi (et non cette reconnaissance, puisque, avant de se voir dans un miroir, un enfant n'a pas d'appréhension de son corps comme formant une unité totale fonctionnelle) intervient entre 18 et 24 mois, en général. Elle participe de la mise en place du corps comme unifié (en opposition au corps morcelé préexistant au stade du miroir, et problématique dans les affections schizophréniques), et de la structuration du moi. Le stade du miroir est aussi corollaire de l'apparition de la négation chez l'être humain.

Dans la littérature et les croyances populaires, le miroir est aussi le symbole d'une porte, d'une limite vers un autre monde, particulièrement mis en valeur dans le roman de l'écrivain britannique Lewis Carroll De l'autre côté du miroir paru en 1871 (qui forme la suite de son roman Alice au pays des merveilles paru en 1865) : Alice franchit un miroir au-dessus du manteau d'une cheminée et se trouve ainsi dans un pays merveilleux.

Dans Orphée (1950), le cinéaste Jean Cocteau montre lui aussi les miroirs comme des portes, mais qui permettent de passer dans l’au-delà. Pour ceux qui les franchissent, la surface en paraît alors liquide (dans le film, les effets spéciaux concernés impliquent l’emploi de bassins de mercure). Heurtebise (François Périer), parlant à Orphée (Jean Marais), dira d’ailleurs :

« Je vous livre le secret des secrets. Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va. Du reste, regardez-vous toute votre vie dans un miroir, et vous verrez la mort travailler, comme des abeilles dans une ruche de verre. »

Dans le roman The Phoenix and the Mirror (en) (Le Phénix et le Miroir) paru en 1969, l’auteur américain Avram Davidson imagine, dans un monde antique alternatif, « un miroir de bronze vierge » appelé le « spéculum majeur » (fabriqué grâce à la magie et l’alchimie, il joue un rôle central dans l’intrigue), grâce auquel on peut observer une scène qui se produit en n’importe quel lieu, même très éloigné. Ce, à condition 1° que le cuivre et l’étain qui le composent n’aient jamais été travaillés auparavant par l’homme (pas question donc de recycler du métal pour le fabriquer) et 2° qu’il s’agisse du « premier regard » que l’on y porte. Après ce « premier regard », lors de toute observation ultérieure, le « spéculum majeur » ne se comportera plus que comme un banal miroir. C’est pour cette raison que le polissage en est effectué par des artisans aveugles, dans une pièce plongée dans l’obscurité.

Le miroir est présent dans de nombreuses religions en tant qu'instrument magique ou sacré. Par exemple dans le bouddhisme tibétain, il est symbole de l'une des plus hautes connaissances : que la réalité de toute manifestation n'est que vacuité. Dans le chamanisme mongol, il y a parfois une utilisation d'un miroir, le toli (terme désignant également le dictionnaire en mongol), pour des pratiques de purification et de divination.

Le miroir brisé est depuis l'Antiquité l'objet de superstitions. Les Grecs pratiquaient la catoptromancie car ils pensaient que le miroir était le reflet de l’âme. Pour lire l'avenir, ils utilisaient un récipient en terre cuite recouvert d’une pellicule d’eau. Si ce « miroir » improvisé se brisait, la personne venue consulter l’oracle était déclarée maudite.

Au XVIe siècle, à Venise, les maîtres de maison menaçaient leurs domestiques de sept ans de malheur s’ils brisaient un miroir, qui était alors un objet précieux18.

Notes et références

- (en) Jay M. Enoch, « History of Mirrors Dating Back 8000 Years, », Optometry & Vision Science, vol. 83, no 10, , p. 775-781 (DOI 10.1097/01.opx.0000237925.65901.c0).

- La Bible, L’Exode, chapitre XXXVIII, verset 8.

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle, Livre XXXIII.

- Sabine Melchior-Bonnet, Histoire du miroir, Editions Imago, , 288 p. (ISBN 978-2-84952-782-5, lire en ligne [archive]), p. 16.

- (en) Miroirs in Egypt. [archive]

- (en) George Rapp, Archaeominerology, Springer Verlag Berlin Heidelberg, , p. 180.

- « La vie quotidienne au Moyen Âge : Valve de miroir » [archive], sur Musée national du Moyen Âge, Cluny [archive] (consulté le )

- « Un peu d'histoire » [archive], sur miroir-ancien.com (consulté le ).

- (en) Per Hadsund, « The Tin-Mercury Mirror : Its Manufacturing Technique and Deterioration Processes », Studies in Conservation, vol. 38, no 1, .

- (de) Justus Liebig, « Über Versilberung und Vergoldung von Glas », Annalen der Chemie und Pharmacie, vol. 98, no 1, , p. 132–139 (DOI 10.1002/jlac.18560980112).

- « Dans les villages du XIXe siècle, seul le barbier possédait une véritable glace, réservée à l'usage masculin », Histoire de la vie privée, p. 422.

- « [...] la campagne ignore les glaces dans laquelle on perçoit la silhouette en entier. » Histoire de la vie privée, p. 422.

- « À la fin du siècle, le miroir en pied va autoriser l'émergence de l'esthétique de la minceur et guider la diététique dans des voies nouvelles » — il s'agit du XXe siècle —, Histoire de la vie privée, p. 423.

- Par PVD Physical Vapor Deposition ou CVD Chemical Vapor Deposition.

- Psyché est le nom donné à un grand miroir pour se voir tout entier.

- Site de les2infinis sur le miroir. [archive]

- Traduction P. Verdevoye.

- « Pourquoi briser un miroir porte-t-il malheur ? », Ça m'intéresse, (lire en ligne [archive], consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

Ouvrages généralistes

- Philippe Ariès et Georges Duby (direction), Histoire de la vie privée, 5 tomes, Le Seuil

Sur les miroirs

- Jurgis Baltrušaitis, Le Miroir, essai sur une légende scientifique, révélations, science-fiction, Le Seuil, 1978

- Jurgis Baltrušaitis, Anamorphoses, Flammarion, coll. « Champs » no 623, 1997

- (en) Jonathan Miller, On Reflection, National Gallery Publications Limited, 1998

- Régor-Robert Mougeot, Le Miroir, symbole des symboles, éditions Dervy, 1995

- Sabine Melchior-Bonnet, Histoire du miroir

- (it) Francesco Tigani, Lo specchio, la strega e il quadrante. Vetrai, orologiai e rappresentazioni del 'principium individuationis' dal Medioevo all'Età moderna, Aracne, 2012

Filmographie

- 1947 : Miroir de Raymond Lamy

Articles connexes

- Liste de meubles et objets d'art

- Psyché (meuble)

- Miroir dans l'art

- Miroir semi-réfléchissant, miroir espion ou miroir sans tain

- Miroir magique

- Miroir du Riséd

- Miroir d'eau

- Miroir TLV

- Miroir parfait

- Glace (miroiterie)

- Miroiterie

- Lexique de la miroiterie

- Site miroir (pour l'utilisation du mot miroir en informatique)

Liens externes

- Techniques de fabrication des miroirs [archive]

- Miroir ayant remporté la médaille d'or [archive] au concours Lépine en 2000