Instrument de musique

Un instrument de musique est un objet pouvant produire un son contrôlé par un musicien — que cet objet soit conçu dans cet objectif, ou bien qu'il soit modifié ou écarté de son usage premier. La voix ou les mains, même si elles ne sont pas des objets à proprement parler, sont considérées comme des instruments de musique dès lors qu'elles participent à une œuvre musicale.

Hector Berlioz commence son Traité d'instrumentation et d'orchestration (1843) en déclarant que « tout corps sonore mis en œuvre par le compositeur est un instrument de musique ».

L'ensemble des instruments utilisés pour une œuvre mais aussi et surtout dans une société donnée ou une époque est appelé « instrumentarium ». L'étude académique des instruments de musique est appelée organologie et prend le plus souvent ses sources dans l'ethnomusicologie1.

Histoire[modifier | modifier le code]

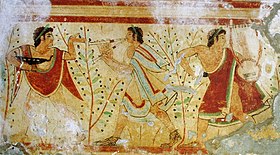

Les plus vieux instruments de musique connus, sont des flûtes à encoche de type quena à 5 trous datant d'au moins 35 000 ans. Elles ont été retrouvées dans des grottes du Jura Souabe, région située au sud-ouest de l'Allemagne2. Dans la mesure où ces flûtes sont déjà techniquement évoluées et si on se base sur la prise en main complexe des quenas modernes, elles impliquent très certainement un savoir-faire musical bien antérieur3.

Tous les instruments de musique dont on a retrouvé la trace archéologique jusqu'à aujourd'hui sont le fait d'Homo sapiens.

Il existe plusieurs lieux dans le monde dans lesquels des instruments de musique ont été trouvés ; par exemple, un triton nodifer a été trouvé à la Font Aux Pigeons (Châteauneuf-les-Martigues)4. On sait qu'il servait de trompe dans les régions de Grèce aux bergers pour appeler les troupeaux. Des flûtes percées paléolithiques ont aussi été trouvées au Pays basque dans la grotte d'Isturitz. Un autre instrument, le rhombe (instrument à vent) pouvait être en os, en bois de cervidé, en ivoire ou en bois. Cet instrument, à la forme foliacée, avait des extrémités percées ; ces perforations permettaient d'attacher un objet et de le faire tournoyer afin d'obtenir un son plus fort5.

Classification[modifier | modifier le code]

Par son mode d'attaque, par la forme et la matière de sa caisse de résonance, par le soutien ou non de sa vibration, l'instrument de musique détermine le timbre — l'une des quatre caractéristiques du son avec la hauteur, la durée et l'intensité. Les progrès de l'acoustique musicale permettent de mieux comprendre les composantes du spectre harmonique spécifique à chaque source sonore.

Un instrument de musique comporte souvent deux parties distinctes[réf. nécessaire] :

- celle qui crée la vibration ;

- celle qui transforme cette vibration en un timbre qui caractérise cet instrument.

Peu importe leur matière, les instruments sont classés par leur méthode de production du son : l'organologie est l'étude détaillée de ces outils faiseurs de musique et de leurs différentes catégorisations. Le timbre de ces instruments peut être parfois transformé par un accessoire comme les sourdines pour les cordes et les cuivres, ou un kazoo pour la voix.

Pour un son donné, la vibration peut provenir d'une corde, d'une colonne d'air ou d'une percussion ; des instruments peuvent combiner plusieurs systèmes, les plus récents vont de l'électromécanique jusqu'au virtuel.

Instruments à cordes[modifier | modifier le code]

Les instruments à cordes sont également appelés « cordophones ».

De matière, de grandeur et de grosseur variées, les cordes peuvent être frottées, pincées ou frappées. La classification traditionnelle distingue par conséquent :

- les instruments à cordes frottées, comme le violon, la trompette marine ou la vielle à roue ;

- les instruments à cordes pincées, comme la guitare, le clavecin ou la harpe ;

- les instruments à cordes frappées, comme le piano ou le cymbalum.

Instruments à vent[modifier | modifier le code]

Les instruments à vent, également appelés « aérophones », mettent en jeu une colonne d'air. Celle-ci peut être produite par le souffle du musicien, par une soufflerie mécanique ou par une poche d'air. On distingue :

- la voix, qui exploite toutes les possibilités des membranes muqueuses du larynx (cordes vocales) ;

- les bois, qui comportent un biseau ou une anche :

- les instruments à biseau, comme toutes les flûtes ou les jeux à bouche d'orgue,

- les instruments à anche libre, comme les harmonicas ou les accordéons,

- les instruments à anche simple, comme les clarinettes ou les saxophones,

- les instruments à anche double, comme les hautbois ou les bombardes,

- les cuivres, qui utilisent la vibration des lèvres dans une embouchure, comme les trompettes, les cornets à bouquin ou le didgeridoo, ainsi que les cors, les trombones et les tubas.

N.B. Contrairement à ce que cette classification pourrait laisser penser, ce n'est pas la matière utilisée dans la facture instrumentale qui est déterminante, mais bien la manière de produire le son. Ainsi, s'il existe des flûtes et des clarinettes en métal et en bois, toutes font partie des « bois ». Le saxophone construit en cuivre est un « bois » car il est muni d'un bec à anche battante. Il existe également des « cuivres » fabriqués en bois, comme les cornets à bouquin et le serpent, et à l'origine, le cor est un olifant en corne ou fabriqué dans une défense d'éléphant.

Instruments de percussion[modifier | modifier le code]

Les instruments de percussion — à hauteur déterminée ou non — englobent tout instrument par lequel un corps en frappe un autre. Cette catégorie d'instruments a été subdivisée par les théoriciens en membranophones et idiophones (comme les cordophones et aérophones, ces termes sont peu usités et hors dictionnaires). Le développement de cette famille nombreuse au xxe siècle (plus de 500), particulièrement des instruments à claviers ou à lamelles, a imposé une nouvelle catégorisation autant pour les percussionnistes que pour les enseignants. À l'orchestre ou dans les classes de percussion, la distinction est faite entre :

- les claviers, constitués d'une série de lames accordées en bois ou en métal, frappées par des baguettes (comme le xylophone ou le steel drum) ou par l'intermédiaire d'un clavier (célesta) ;

- les peaux, naturelles ou synthétiques, elles sont constitués d'une membrane frappée par les mains ou par des baguettes, accordée ou non, comme le djembé ou la timbale ;

- les accessoires, c'est-à-dire toutes les autres percussions ne produisant généralement qu'un son, du triangle aux maracas en passant par les claves ou la crécelle.

Instruments de combinaison[modifier | modifier le code]

Les instruments de combinaison associent plusieurs modes de mise en vibration. On distingue :

- les instruments mécaniques, comme la serinette ou l'orgue de Barbarie ;

- le claviorganum, combinant orgue et clavecin actionnés par le(s) même(s) clavier(s).

- la Marble Machine6, créée par le groupe Wintergatan, combinant guitare basse, vibraphone, cymbale ainsi que des percussions émulées à l'aide de microphones de contact, actionnée par des billes ou directement à la main. L'énergie est fournie par le musicien via une manivelle, et stockée dans un volant d'inertie. Un programmateur mécanique et des embrayages permettent au musicien d'activer des boucles « pré-enregistrées » sur chacun des instruments7.

De l'électromécanique au virtuel[modifier | modifier le code]

- Les instruments électromécaniques, comme l'orgue Hammond ou le Yamaha CP80.

- Les instruments de musique électronique, comme le Thérémine et les ondes Martenot.

- Les instruments électroanalogiques, comme le Moog Micromoog (synthétiseur analogique) ou les Yamaha DX7 et Roland AX-Synth (synthétiseurs numériques portables).

- Les instruments virtuels de l'Atari au Macintosh.

Musées[modifier | modifier le code]

Allemagne[modifier | modifier le code]

Le Musikinstrumenten-Museum, musée des instruments de musique à Berlin ; il rassemble environ 3500 instruments.

Belgique[modifier | modifier le code]

Le Musée des Instruments de musique (MIM), créé à Bruxelles en 1877, réunit dans les locaux d'un superbe immeuble Art nouveau une collection de plus de 8 000 instruments : instruments occidentaux mécaniques, électriques et électroniques, instruments traditionnels européens, instruments du monde.

Burkina Faso[modifier | modifier le code]

En 1999, fut ouvert à Ouagadougou (Burkina Faso), le Musée de la musique qui réunit une collection d'instruments de musique traditionnels des terroirs ethnoculturels du pays.

France[modifier | modifier le code]

Le Musée de la Musique, à Paris, fait partie de la Cité de la musique.

Le Musée des instruments à vent, à La Couture-Boussey, centre de facture d'instruments à vent depuis le xviie siècle.

Italie[modifier | modifier le code]

Le Musée national des instruments de musique de Rome ouvert à Rome en 1964, rassemble une collection exceptionnelle de 3 000 instruments, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, couvrant tous les genres musicaux.

Suisse[modifier | modifier le code]

Le Musée de la musique de Bâle (Musikmuseum en allemand) situé dans l’ancienne prison Lohnhof depuis l’an 2000.

Tchéquie[modifier | modifier le code]

Le Musée national de la musique (České muzeum hudby) à Prague est installé dans l’ancienne église Sainte-Marie-Madeleine de style baroque8. Il est situé à Malá Strana. Plus de 400 instruments de musique d'époque y sont exposés.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- « Portail sur la discipline (histoire, domaine d'étude, organologie, etc.) » [archive] (consulté le )

- Article sur les flûtes du Jura Souabe [archive]

- « Instruments sonores du Néolithique à l'aube de l'Antiquité (Tinaig CLODORÉ-TISSOT, Marie-Barbara LE GONIDEC, Denis RAMSEYER et Caroline ANDERES) » [archive], (consulté le )

- Hélène Barge, « Les parures du Néolithique ancien dans le Midi de la France », dans Premières communautés paysannes en Méditerranée occidentale : Actes du Colloque International du CNRS (Montpellier, 26-29 avril 1983), CNRS Éditions, coll. « Histoire », (ISBN 978-2-271-07866-7, lire en ligne [archive]), p. 567–574

- Toomaï Boucherat, Le grand abri : la vie d'un clan il y a 9000 ans en Basse-Provence, Theix, Actilia multimedia, , 57 p. (ISBN 978-2-915097-29-0), p. 28

- Marble Machine [archive]

- [1] [archive], site officiel du groupe Wintergatan

- Site de présentation du musée de la musique de Prague [archive]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Liste des instruments de musique

- Liste de fabricants d'instruments de musique

- Histoire de la catégorisation des instruments de musique

- Instrument de musique en bambou

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Musée virtuel avec extraits sonores et photos [archive]

- Liste exhaustive et illustrée des instruments de musique [archive]

- Instruments du monde avec extraits sonores, explications et photos [archive]

- Ustensiles & Instruments, Le ventre et l'oreille n°3 [archive], 2019, (ISSN 2650-3050).

- Portail de la musique

Instrument de musique électronique

Un instrument de musique électronique est un instrument de musique qui utilise un ou plusieurs circuits électroniques pour produire des sons.

L’histoire des instruments de musique a suivi l'histoire de l'évolution des technologies :

- Il y a d'abord eu l’instrument acoustique utilisant l'énergie mécanique produite par l’homme, véhiculée et transformée par d’autres systèmes mécaniques. Ses capacités musicales sont le résultat d'une succession de découvertes et d'amélioration empiriques.

- Arrive ensuite l’instrument électromécanique qui, grâce à la maîtrise de l’électricité et la découverte du moyen de convertir l’énergie mécanique en énergie électrique, va donner le microphone. On en trouve l'application, par exemple, dans la guitare électrique.

- L’instrument électro-analogique est le résultat d'une meilleure connaissance de la nature et de la constitution des ondes sonores que l'on va chercher à reproduire avec des générateurs électroacoustiques, c'est l'ère du synthétiseur.

- La possibilité de convertir toute information sonore en un fichier numérique permet son traitement par l’ordinateur, ce qui a abouti à l’étape actuelle de la modélisation instrumentale.

Instruments acoustiques[modifier | modifier le code]

De la même manière que l’outil a été une extension des possibilités offertes directement par le corps humain, l’instrument de musique vient compléter et étendre les possibilités sonores de la voix.

Cette étape, la plus ancienne dans la facture instrumentale, se caractérise par la recherche de procédés qui utilisent les vibrations physiques de corps solides. Des dizaines de générations d'artisans chercheront d'une manière empirique les moyens d'améliorer la qualité et la puissance de leurs instruments.

Tous les instruments acoustiques se composent de trois éléments :

- Un corps matériel pouvant vibrer dans les fréquences audibles par l'oreille humaine (corde, colonne d'air, lame de bois, de métal, membrane) ;

- Un système quelconque qui permet au musicien de le mettre en vibration (doigt, bouche, anche, clavier, archet, plectre, etc.) ;

- Un matériau mécaniquement lié à l'élément vibrant, et qui, en entrant en résonance avec lui, amplifie la vibration (caisse de résonance, pavillon, tuyau, etc.).

Instruments électro-mécaniques[modifier | modifier le code]

En remplaçant le résonateur par un amplificateur et un haut-parleur, l'oscillateur restant mécanique, on crée l'instrument électro-mécanique. On parle aussi d'instruments de musique électriques. Dans ce type de système un capteur électromagnétique (microphone ou autre type de capteur) transforme les oscillations périodiques du vibreur matériel en un courant électrique oscillant, traité ensuite par un amplificateur et éventuellement des filtres pour aboutir à un haut-parleur.

Ces inventions sont à l’origine de la plupart des instruments apparus dans les années 1950, caractéristiques de la musique populaire : la guitare électrique, l’orgue Hammond à roues phoniques, le piano Fender. Grâce aux systèmes de sonorisation on assiste alors à une augmentation considérable des puissances acoustiques délivrées : de très petites formations de trois, quatre ou cinq musiciens peuvent facilement se faire entendre dans de très grandes salles.

Instruments électro-analogiques[modifier | modifier le code]

Ce sont des instruments où l'on a éliminé le vibreur physique pour le remplacer par des générateurs électroniques oscillants — oscillateurs — qui produisent directement un signal électrique périodique. Ces générateurs sont d'abord à base de lampes, selfs, condensateurs, puis à base de transistors et enfin à base de circuits intégrés. Ces signaux sont combinés, modulés entre eux, traités par divers filtres et circuits pour s’efforcer de se rapprocher de la richesse et de la complexité des sons produits par les instruments mécaniques ou électromécaniques.

Lorsqu'on arrive à décomposer un son et à analyser ses constituants (les harmoniques, les partiels et les bruits non périodiques), sa hauteur ou fréquence, son mode d’apparition et de disparition — qu'on appelle enveloppe —, on a naturellement cherché à créer des appareils qui, reproduisant ces paramètres, permettent à l’utilisateur de les modifier à sa convenance : C'est ainsi qu'ont été inventés les premiers synthétiseurs sonores dits « numériques».

Instruments numériques[modifier | modifier le code]

En 2012, l'électronique et l'informatique ont permis la création d'une nouvelle génération d'instruments de musique. Dotés ou non de connaissances musicales, leurs utilisateurs peuvent créer des mélodies en parfaite harmonie (tonale ou modale) avec une orchestration choisie au préalable1. Le dispositif fonctionne grâce à un système informatique « intelligent » basé en partie sur les contraintes et les aléas, il joue des sons échantillonnés, le son de la mélodie de la première version étant celui d'une guitare. Pendant l'écoute de l'accompagnement musical et dès lors qu'une touche de l'instrument est actionnée, le programme embarqué détermine en temps réel la hauteur de note (voire le groupe de hauteurs de note) à jouer. L'utilisateur impose ainsi la partie rythmique de la mélodie et le système informatique prend en charge la partie harmonique2.

Apports de l'informatique[modifier | modifier le code]

Bien que continuant d'être des synthétiseurs analogiques, on a commencé à utiliser les technologies de l’information pour mémoriser et reproduire les réglages du synthé d’une manière précise et automatique :

- Réglages des hauteurs de notes (auparavant les séquenceurs analogiques basés sur le VCO - oscillateur contrôlé par voltage - produisaient des notes « approximatives », la hauteur pouvant dériver avec la température) ;

- Réglages des sonorités, car au fur et à mesure que les synthétiseurs se perfectionnaient et se complexifiaient en boutons et contrôles de toutes sortes, leur gestion « en direct » au cours de l’exécution d’un morceau devenait de plus en plus difficile, voire impossible (d'où la séparation entre synthé de scène utilisable en live et synthé de studio nécessitant du temps pour passer d'un timbre à un autre).

Chaque ensemble de réglages devenant un « son » du synthétiseur, et chaque musicien pouvant fabriquer les siens, copier ceux d’un collègue équipé du même appareil a nécessité la mise au point d'interfaces et de protocoles de transferts de données. C'était un problème nouveau auquel on a trouvé des solutions se rapprochant de plus en plus de celles utilisées pour le stockage de données des ordinateurs : on a commencé à créer des banques de sons d'abord stockées sur disquette puis sur carte à puce mémoire et sur cédérom.

Comme tous les fabricants ont été confrontés aux mêmes nécessités, ils se sont entendus pour créer une norme qui devait permettre aux instruments de marques et de modèles différents de communiquer entre eux. Ce qui a abouti à la définition du protocole de communication MIDI (Musical Instrument Digital Interface) qui comportait pour tous les appareils une partie commune et une partie propre à chaque modèle d’instrument.

Naissance du home studio[modifier | modifier le code]

Rapidement, les constructeurs de synthétiseurs les ont équipés d'interfaces et de connecteurs MIDI favorisant la communication entre eux, notamment en pouvant utiliser un clavier pour en piloter un autre. Le MIDI a ouvert la possibilité de mettre sur le marché des synthétiseurs sans clavier appelés « expandeurs », plus économiques, chaînables à volonté et pilotables par un clavier maître.

Les messages utilisés et transmis étant des codes numériques, c'est tout naturellement que l'on a développé leur traitement à l'aide de logiciels informatiques. Le premier ordinateur personnel équipé d'une interface MIDI sort en 1985 sous la marque Atari. Avant l'explosion des compatibles PC et des Macintosh, l'ordinateur Atari s'était imposé comme l'outil incontournable des musiciens modernes.

En même temps que les logiciels d’aide à la création de sonorités sur les synthétiseurs complexes, apparaissent les séquenceurs. Ces logiciels permettent d'écrire, composer et mémoriser des séquences de notes, c’est-à-dire des œuvres musicales, que l’on peut manipuler, transformer et améliorer directement sur ordinateur.

Un seul individu travaillant avec un ordinateur, quelques synthétiseurs, boîtes à rythmes et appareils d’effets, cumule les fonctions de compositeur, arrangeur, interprète et ingénieur du son. La qualité artistique de son travail cesse d’être tributaire de cette chaîne d’intervenants extérieurs, et ne dépend plus alors que de son talent personnel et des machines dont il dispose. En outre, il peut facilement produire des « maquettes » avant l’enregistrement définitif dans un studio professionnel dont la justification se limitera de plus en plus à posséder certains appareils très performants et très coûteux, et à procéder aux enregistrements des voix et « vrais » instruments que le compositeur souhaite intégrer dans son œuvre. La durée d’enregistrement en studio, surtout si l'on n’utilise que des synthétiseurs, se réduit considérablement, car, en réalité, le travail aura déjà été préparé sur ordinateur dans le home studio. Ce temps se réduit à une simple lecture de la séquence par l'ordinateur qui devient en quelque sorte le « chef d'orchestre » faisant jouer aux synthétiseurs la partition électronique, à la manière d'une boîte à musique.

Échantillonnage[modifier | modifier le code]

Avec les échantillonneurs, il ne s’agit plus cette fois d’un appareil qui crée ou imite un son en le recomposant à partir de différents types de générateurs, mais qui enregistre un son réel, et qui peut l’affecter à un clavier ou un séquenceur afin de la « rejouer » à volonté. On demande par exemple à un violoncelliste prestigieux, qui a consacré plusieurs années de sa vie à travailler sa sonorité, de jouer sur son instrument les douze demi-tons de la gamme chromatique sur plusieurs octaves. La machine mémorise ces « échantillons », et un séquenceur ou un clavier peut théoriquement interpréter n’importe quelle mélodie avec cette sonorité de violoncelle. La capture de ces « échantillons » peut s’effectuer à partir de n’importe quelle source sonore, en live par des microphones ou en différé à partir d'un disque ou d'une bande magnétique.

Au fur et à mesure que les quantités d’informations numériques (et donc la taille et la durée des échantillons) augmentent, grâce aux progrès des capacités de mémoire des machines, l’échantillonnage devient un véritable outil d’enregistrement numérique avec comme support de stockage de l’information un disque dur d’ordinateur, et donc un accès direct et des possibilités de manipulation par des logiciels.

Les possibilités de manipulations deviennent alors illimitées. On peut, pour les besoins d’un film reconstituer la voix d’un castrat : il suffit, pour cela d’échantillonner une voix féminine de contralto et une voix de haute contre masculine, puis travailler sur leur mélange et leur homogénéisation. Le numérique permet même de générer des notes impossibles à chanter.

On peut faire un pot-pourri en continu de quelques couplets de vieux tubes des années 1960, alors qu’ils n’ont pas été enregistrés dans la même tonalité ni le même tempo : il suffit de les échantillonner. À l’aide d’un logiciel approprié on peut faire toutes les manipulations que l’on souhaite, sans dénaturer les timbres des voix et des instruments. Il est même possible d’enregistrer avec un artiste mort à condition de disposer d’un échantillon significatif de sa voix sous forme d’enregistrement. Il n’est plus utile de savoir chanter juste, on peut corriger les fausses notes directement sur l’échantillon, et certains appareils le font même en direct (vocodeurs et harmoniseurs) ! À partir du moment où un son quelconque est converti en un fichier numérique, tout ou presque, devient possible.

Les premiers séquenceurs MIDI ne nécessitaient pas, sauf pour des œuvres vraiment très volumineuses, des capacités de mémoire importantes car les ordinateurs ne stockaient pas des sons mais des codes de commandes destinés à actionner des synthétiseurs qui eux, produisaient les sons. L’enregistrement numérique, réclamant en revanche des capacités de stockage beaucoup plus importantes, a dû d’abord faire un détour par des supports qui n’autorisaient pas leur traitement informatique direct (supports audionumériques comme les bandes DAT et les CD).

Avec l’augmentation des puissances de calcul et de stockage des ordinateurs, la musique électronique est entrée à la fin du xxe siècle dans l’ère du direct to disk3 qui renvoie au musée des antiquités les premiers enregistreurs numérique, en offrant quatre avantages essentiels :

- coût en équipement plus faible,

- fiabilité accrue en raison de l’absence de parties mécaniques en mouvement,

- extraordinaire souplesse d’utilisation,

- et surtout possibilité de réunir dans une seule machine tous les appareils antérieurs de traitement du son !

En somme, depuis le début du xxie siècle, un seul ordinateur équipé de quelques logiciels peut désormais constituer l’équivalent d’un studio d’enregistrement.

Limites du réalisme acoustique[modifier | modifier le code]

Les progrès accomplis en matière de qualité sonore depuis le début du xxie siècle sont indéniables. Il faut cependant rester conscient des limites réelles et audibles de la technologie. Certains éléments de la génération sonore électronique ont peu ou pas évolué, inféodés à des contraintes mécaniques dont les technologies modernes ne savent pas s'affranchir. Il en va ainsi aussi bien des microphones que du transducteur sonore final, le haut-parleur, dont la bande passante n'arrive pas à coïncider avec les vraies capacités auditives de l'oreille humaine. S'il est vrai que l'oreille de l'homme d'aujourd'hui entend plus souvent la musique à travers des membranes de haut-parleurs, ce dernier reste toujours incapable de restituer le naturel d'un instrument réel. Pour s'en convaincre il suffit de reprendre l'exemple du violoncelle échantillonné : l'échantillon est à l'instrument réel ce que la photographie est à son modèle : l'un est figé, l'autre est vivant.

Modélisation instrumentale[modifier | modifier le code]

Cette étape, assez prometteuse, est en cours de gestation. Son principe est de créer une information sonore à partir des paramètres physiques mis en jeu dans l’émission d’un son. À partir de l’échantillon d’un son, des logiciels déterminent qu’il a été produit par tel élément vibrant, à telle fréquence, qu’il a telle composition en harmoniques diverses, telle décomposition au niveau de son attaque etc. Mais il indique ensuite par quels procédés vibratoires physiques il a été obtenu (une corde de telle longueur, en tel matériau, mise en mouvement par tel procédé, une table d’harmonie de telle taille, de telle forme, en tel matériau etc.). Il est possible de faire varier ces paramètres et d’entendre le résultat. Ainsi, on peut imaginer une flûte traversière où le tube serait allongé trois fois de sa longueur et recourbé sur lui-même en forme de colimaçon. Il n’est plus nécessaire de construire matériellement un tel instrument, le logiciel intègre ces paramètres, modélise l’instrument, et fait entendre le son qu’il produirait. S’il est satisfaisant, rien n'interdit d’en donner les cotes et les plans à un artisan pour qu’il le construise. Il s’agit bien, cette fois, d’instruments virtuels, et non de simple synthèse sonore ou de manipulation grossière d’échantillons.

Mais, on l'a bien compris, cette modélisation virtuelle, bien que présentant une possibilité nouvelle de manipuler les sons électroniquement, montre aussi combien la production acoustique –et non électronique– du son reste prépondérante pour atteindre à une réelle satisfaction des sens.

Perspectives[modifier | modifier le code]

Tous les sons électroniques, même les plus bizarres, sont probablement réalisables, grâce aux progrès de la modélisation, avec des moyens mécaniques, affranchis des limites de l'électronique. Ce serait une redécouverte de la musique concrète, enrichie de l'expérience de la musique assistée par ordinateur.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- LodyOne [archive] - Site officiel

- LodyOne, comment jouer de la guitare électrique sans guitare électrique ! [archive] - YouTube [vidéo]

- enregistrement en temps réel sur disque dur d'ordinateur

Annexes[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Lien externe[modifier | modifier le code]

- Portail de la musique électronique

Orchestre

Pour les articles homonymes, voir Orchestre (homonymie).

L’orchestre philharmonique de Jalisco.

L’orchestre philharmonique de Jalisco.Un orchestre est un ensemble de musiciens instrumentistes réuni pour l'exécution d'une œuvre musicale. Le nombre et la combinaison des interprètes dépendent du compositeur, de l'époque et du genre du répertoire abordé. Le plus souvent, il est dirigé par un chef d'orchestre.

Suivant les familles d'instruments de musique qui le composent (cordes, bois, cuivres et percussions), l'orchestre peut prendre des formes multiples comme en musique classique, le grand orchestre symphonique (les quatre familles réunies), l'orchestre d'harmonie (bois, cuivres et percussions), la fanfare (cuivres, saxophones et percussions), le bagad (bois et percussions) ou le simple orchestre à cordes.

Histoire de l'orchestre[modifier | modifier le code]

Aux xve et xvie siècles en Italie, les familles de nobles avaient des musiciens pour jouer de la musique pour la danse à la cour. De véritables orchestres modernes sont apparus à la fin du xvie siècle, lorsque les compositeurs commencèrent à écrire de la musique pour des groupes d'instruments, en même temps que se développait le théâtre, et en particulier l'opéra. Le premier exemple d'orchestre formel a été Les Vingt-quatre Violons du Roi, créé en 1577 en France.

Au début du xviie siècle, la musique était de plus en plus souvent écrite pour des groupes d'interprètes, ce qui est à l'origine du jeu orchestral. L'opéra apparut en Italie, puis en Allemagne et enfin en Autriche.

À la fin du xviie siècle, l'opéra s'est développé en Angleterre avec Henry Purcell, et en France avec Jean-Baptiste Lully. Celui-ci a aussi renouvelé le genre du ballet, avec la collaboration de Molière. Les ballets étaient alors entrecoupés de musique instrumentale et vocale.

Types d'orchestres[modifier | modifier le code]

Il existe plusieurs types d'orchestre, tels que l'orchestre symphonique ou philharmonique, l'orchestre d'harmonie ou le bagad et l'orchestre de chambre. La différence entre ces orchestres-ci est principalement par le type d'instruments qui les composent. Le symphonique est constitué de quatre familles d'instruments, soit les cuivres, les bois, les cordes et les percussions, tandis que l'orchestre d'harmonie n'est constitué que de bois, de cuivres et de percussions.

Dans un grand orchestre symphonique, tout est parfaitement organisé, jusque dans les moindres détails : en effet, plus de cent exécutants doivent jouer des parties différentes en parfaite harmonie. Quand le brouhaha des instruments que l'on accorde se tait, tout devient ordonné, précis, harmonieux. Chaque musicien a devant lui la partie écrite qu'il doit exécuter. Ces parties varient selon les instruments : les violons ne jouent pas la même chose que les trompettes ou les clarinettes, et le violoncelle, que la grosse caisse, et le piano (instrument d'orchestre plus rare) ne joue pas la même chose que la harpe, le clavecin, l'orgue liturgique ou autres.

Il en est de même pour les bagads (ou bagadoù en breton), type d'orchestre qui se concentre essentiellement en Bretagne et dans les grandes villes de France. Ces formations de 30 à 60 exécutants sont apparues au milieu du xxe siècle et réunissent des bois (la bombarde et la cornemuse écossaise) et des percussions (caisse claire écossaise, toms, etc.). On y incorpore toutes sortes d'instruments additionnels à petite dose le plus souvent, ainsi que des chanteurs.

Un véritable dialogue[modifier | modifier le code]

Les instruments jouent rarement tous en même temps, sauf si l'on veut obtenir des effets particulièrement grandioses. Le plus souvent, ils jouent par groupes plus ou moins nombreux, parfois ils jouent seuls, faisant alterner les « voix » de leur instrument comme dans un dialogue. Si l'on considère le nombre important de musiciens qui composent un orchestre symphonique, on comprend aisément que chaque chose, même la plus simple, doit être prévue et réglée afin d'éliminer la moindre possibilité d'erreur, ce que, dans le jargon musical, on appelle un « couac ». Non seulement l'erreur passe difficilement inaperçue, mais encore ce qui est pire, elle peut en entraîner d'autres. Chaque musicien doit donc faire attention à bien exécuter sa propre partie, mais aussi à suivre attentivement celles des autres à travers les gestes et les indications données par le chef, afin d'être toujours en symphonie avec eux.

Le chef d'orchestre[modifier | modifier le code]

Le chef d'orchestre est celui qui dirige l'orchestre symphonique et qui veille sur l'interprétation juste de l'œuvre musicale. Un orchestre symphonique est donc une machine parfaite, qui exige de ses membres de l'attention, de la discipline et un travail acharné. Pour en avoir une idée, il suffit d'observer pendant un concert avec quel ensemble sont tirés les archets des violons, même s'ils jouent des parties différentes. C'est le résultat avec le directeur responsable du fonctionnement de la machine : le chef d'orchestre. De son podium, il coordonne, par les gestes de sa main et de sa baguette, le jeu de ses musiciens. Il indique à chaque groupe d'instrumentistes le moment où il doit commencer à jouer, quand il faut jouer plus ou moins fort, accélérer ou ralentir, selon les nuances qu'il veut obtenir. Devant lui, sur un pupitre, la partition est « ouverte ». La partie de chacun des instruments de l'orchestre y est transcrite. Un coup d'œil suffit au chef d'orchestre pour la lire et transmettre par les gestes et l'expression du visage l'interprétation qu'il désire donner au morceau. Chaque chef d'orchestre a son propre style, son propre tempérament qui détermine le caractère de l'exécution et imprime sa marque à l'œuvre musicale. En effet, la même œuvre exécutée par le même orchestre, mais sous deux directions différentes peut produire des impressions très diverses : ce sont deux versions de l'œuvre qu'entendra l'auditeur. Dans un bagad, le chef d'orchestre est désigné par le terme penn-soner, littéralement « chef sonneur » en breton.

Notes et références[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Orchestre symphonique

- Orchestre de chambre

- Orchestre d'harmonie (orchestre à vent)

- Bagad

- Fanfare (orchestre de cuivres)

- Groupe ou band music

- Big band

- Orchestre de jazz ou jazz band

- Brass band (fanfare de jazz)

- Guggenmusik (fanfare)

- Orchestre de variété

- Orchestre de flûtes

- Orchestre à plectres

- Orchestre typique

Liens externes[modifier | modifier le code]

-

Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :